27/05/2019

Etre intégral, an-arque, de la société des castes à la société des classes

Tout être intègre devient ce que j’appelle un être intégral en accédant à la plénitude. En conséquence, être intégral, l'Anarque (concept créé par l'écrivain allemand Ernst Jünger) l'est forcément.

Concrètement, l'Être intégral, pourtant libre, n'est pas nécessairement un homme libéral. Le premier se rapporte à une forme de transcendance individuelle et à la permanence ; des choses étrangères au deuxième – d’autant plus dans sa version moderne, qui ne date plus d’hier – car il est amoureux de la concurrence, de l'immédiateté, plus généralement de l'éphémère. Nous pouvons vulgariser leur opposition ainsi : le premier est motivé par la Force de l’Esprit – concept sur lequel je reviendrai dans un autre article –, le deuxième par la Force de la Matière. En tant que force cependant, la seconde, elle aussi, déboucherait logiquement sur une forme de spiritualité. Effectivement, l’individu néolibéral peut toujours « jurer » sur une doctrine de l’utilitarisme matérialiste dans le sens où il sacralise l’attachement aux biens et aux plaisirs matériels.

L’Être intégral n’a pas nécessairement la même activité principale toute sa vie. Dans tous les cas, cependant, il approfondit réellement ce qu’il a entrepris. D’abord, il cherche naturellement à comprendre. Ce qui peut demander du temps. Et le temps, ce n’est pas quand même pas forcément de l’argent… Il s’agit de comprendre le Monde donc soi et les autres ainsi que les règles de la nature, qui traversent aussi bien le minéral, le végétal, l’animal que l’humain. Le savoir-faire qui découle de cette compréhension se rapporte au savoir-vivre. Nous sommes alors meilleurs pour les autres, visée essentielle de toute spiritualité digne de ce nom.

Chez l’Être intégral, nous pouvons apprécier la permanence de son désir d’approfondir. Il cherche à détenir des aptitudes à se défendre moralement mais aussi physiquement – en pratiquant, par exemple, un sport de combat –, à développer en même temps sa spiritualité, à travailler en aidant les autres ou en créant, en aimant le travail bien fait. Outre sur les relations sociales, il peut trouver matière à méditer à travers des domaines très variés : des mathématiques (avec leur portée philosophique) à la boxe (et ses techniques associées), d’une fabrication améliorée du pain (pour gagner en saveur) à la maîtrise de son instrument de musique.

L’Anarque est maître de soi dans l’absolu. Tel l’être tripartite que chaque individu aspire à être pour atteindre la plénitude, l’Être intégral aime maîtriser des domaines en relation à la fois aux oratores, aux laboratores et aux bellatores, qui correspondent aux trois castes structurant les sociétés traditionnelles indo-européennes. Je rappelle que – définis ainsi par le linguiste, comparatiste et philologue Georges Dumézil (1898-1986) – les oratores sont « ceux qui prient », les bellatores « ceux qui combattent » et les laboratores « ceux qui travaillent ». D’où le schéma tripartite. Ces trois castes concernent certes l’organisation des sociétés précédentes, ils se calquent, dans le cas français, sur les trois ordres de l’Ancien régime ; à savoir respective-ment le clergé, la noblesse (en l’occurrence, la noblesse d’épée) et le tiers-état.

Par souci de contemporanéité du concept, je dirais donc que – comme l’homme est un être de corps, d’âme et d’esprit – l’Être intégral est un être moral et travailleur qui sait se battre pour se défendre.

Après l’incompétence inconsciente puis consciente, puis en-core la compétence consciente, l’Être intégral atteint enfin la compétence inconsciente. Il y découvre alors la transcendance.

Aussi, l’aura de l’Être intégral rassure. L’Être intégral est, tel l’Anarque, un être parfaitement accompli dans son intégrité. Il est acteur de sa vie, certainement pas spectateur. Il n’est pas nécessairement anarque. Leurs différences peuvent être d’ordre éthique, et sur le plan même de l’anarchisme. Aussi, l’Anarque peut vivre sa vie plus passivement qu’un être intégral. Ce qui intéresse l’Anarque avant tout, c’est de connaître le bonheur en lui et autour de lui. Par exemple et contrairement à l’Anarque, l’Être intégral peut être pleinement engagé dans une cause politique. Pleinement dans le sens où l’accord est profond entre son intégrité et son engagement. Tandis que l’Anarque entend toujours conserver un certain recul pour ne pas risquer de se perdre sur le chemin du combat politique. L’Être intégral, par sa posture intègre et son émancipation notamment spirituelle, est prêt pour être un rebelle authentique. En même temps, en raison de sa spiritualité lui attribuant une certaine sagesse, l’Être intégral peut ne pas chercher particulièrement à être une valeur ajoutée dans un monde de spectateurs. Ou plutôt, il est une valeur ajoutée mais il reste humble ou bien il s’en rend difficilement compte. Et puis cela peut sembler compliqué d’atténuer le risque de chaos lorsque lesdits spectateurs incarnent sans s’en rendre compte la décivilisation à travers leur absence de respect des traditions – entretenant une certaine solidarité populaire –, de sens des limites, de conscience morale qui en dépend et fournit nécessairement une conscience sociale et, si collectivement approfondie, une conscience de classe. Ces spectateurs se défendront-ils, au moins par instinct, face à des rebelles de pacotille – tels les télégraphistes d’un empire quel qu’il soit – défendant des intérêts qui ne sont pas les leurs ni donc ceux de leur classe ni ceux de leur pays ?

Car, au passage, la classe (société moderne) a remplacé la caste (société traditionnelle). Chose réalisée avec l’effondrement du schéma tripartite (déjà abordé dans cette partie) par la Révolution française. A alors été opérée la disparition du clergé et de la noblesse ayant entraîné la domination économique des individus les plus riches du tiers-état (1), ce dernier étant l’uni-que caste restante qui, selon la théorie révolutionnaire, devait s’émanciper dans sa totalité en devenant peuple souverain. Ce-pendant, la précédente domination allait donner les mutations les plus radicales du capitalisme, trouvant pourtant des justifications dans le libéralisme économique des philosophes des Lumières. Nous avons pu alors distinguer trois classes sociales : supérieure (financière et dominante), moyenne (entrepreneuriale), ouvrière (dominée).

Si des penseurs de la Tradition trouvent que les castes d’autrefois étaient faites pour cohabiter harmonieusement, Karl Marx, lui, va parler, à juste titre, d’antagonismes de classes suc-cédant au schéma tripartite. En effet, les précédentes classes ne peuvent qu’entretenir rapport de forces et conflits d’intérêts. D’où la naissance d’idéaux révolutionnaires tels le communisme prônant un renversement des rapports de force par la dictature du prolétariat donc la domination du plus grand nombre, re-présenté par la classe ouvrière – aujourd’hui, nous la confondrons plus largement au salariat.

Le philosophe politique Pierre-Joseph Proudhon pense, de son côté, que la classe authentiquement révolutionnaire est la classe moyenne dans la mesure où elle est détentrice à la fois d’une force de capital et d’une force de travail, qui évidemment s’évaluent bien différemment de la force de capital de la classe supérieure et de la force de travail de la classe ouvrière. Dans De la capacité politique des classes ouvrières, Proudhon écrit : « La centralisation politique et la féodalité capitaliste et mercantile sont alliées contre l'émancipation des travailleurs et le progrès des classes moyennes. » L’espoir se situe alors dans l’alliance entre la classe moyenne et la classe ouvrière. Et, pour ce faire, il faut miser sur le rôle de l’éthique comme résultat d’une conscience à la fois morale et sociale devant se retrouver chez les représentants de la classe moyenne afin qu’ils se sensibilisent à la condition de ceux qu’ils emploient – la classe ouvrière – et reformer – ou plutôt faire naître enfin réellement – une forme de tiers-état solidaire (2). En attendant, cette dernière classe, avec sa propre conscience, doit œuvrer pour une « démocratie ouvri-ère » qui « affirme son droit, dégage sa force et pose aussi son idée ».

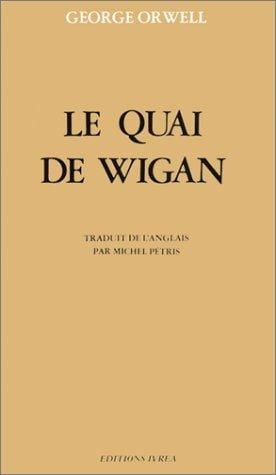

Des décennies plus tard, l’écrivain anglais George Orwell, dans Le Quai de Wigan, disait à son tour : « Le mouvement so-cialiste doit obtenir, avant qu’il ne soit trop tard, l’assentiment d’une classe moyenne exploitée. » Encore des dizaines d’années après, l’économiste contemporain Jacques Sapir nous dit dans une enquête sur le chômage en France (30 décembre 2013) retrouvable sur son blog RussEurope : « Il faut le dogmatisme d’un Jean-Luc Mélenchon [un des meneurs politiques du mouvement politique appelé le Front de gauche] pour ne pas comprendre qu’il y a aujourd’hui plus de choses en commun entre un salarié de petite entreprise et son patron, confrontés l’un et l’autre au risque de fermeture, qu’entre ces personnes et les dirigeants des grandes entreprises, ou l’élite « compradores » (3) qui désormais gouverne. »

En même temps, ne perdons pas conscience que la nocivité n’est pas exclusive à la classe supérieure. En effet, chaque classe se constitue d’éléments nocifs compte tenu du principe d’unicité individuelle : des individus éventuellement égoïstes et malhonnêtes, narcissiques et saboteurs, cupides et manipulateurs, sans loyauté, sans droiture, sans fiabilité.

-------

NOTES (1) L’avis d’Henri Guillemin sur la Révolution française

L’historien Henri Guillemin (1903-92), dans sa conférence da-tant du 12 févier 1970 sur le célèbre meneur révolutionnaire Maximilien Robespierre, nous dit que ce dernier va s’apercevoir, précisément après la séance de l’Assemblée nationale du 27 oc-tobre 1789, que « ce qu'on a appelé la révolution française » est « une rixe de possédants », « une bagarre de nantis » entre « richesse mobilière et richesse immobilière […] sur le dos de ce que Victor Hugo appellera la Cariatide, c'est-à-dire les pauvres, les prolétaires, les travailleurs ». J’ajoute que ces derniers pou-vaient, bien sûr, avoir des revendications légitimes mais récupé-rées et instrumentalisées par les tenants de la première richesse citée, qui sont les hommes les plus riches du Tiers-état – soient les bourgeois. Les tenants de la seconde richesse citée sont les membres de la Noblesse et du Clergé.

En outre, Guillemin critique la Fête de la Fédération du 14 juil-let 1790. En allusion aux « gardes nationales qui font tenir tran-quille » paysans et ouvriers « rassemblés à Paris, pour dire : nous sommes les maîtres, nous avons les armes », il affirme que cette fête ne relève pas d’un patriotisme mais du « premier con-grès armé de la bourgeoisie ». Dans son texte Sur l’organisation des gardes nationales, Robespierre dénonce alors la volonté de transférer le pouvoir politique aux « castes fortunées » et de « di-viser la nation en deux classes, dont l'une ne semblerait armée que pour contenir l'autre ».

(2) Le désir d’union du peuple français au-delà de la classe ouvrière, par Georges Marchais

Tirer moralement la classe moyenne vers des principes de solidarité avec la classe ouvrière, voilà une posture jugée soit naïve soit, selon un certain communisme authentique, scandaleuse puisque la dictature du prolétariat qu’il défend n’appelle à aucune concession vis-à-vis de la classe moyenne – encore moins, bien entendu, vis-à-vis de la classe supérieure. Néanmoins, le secrétaire général du Parti communiste français de 1972 à 1994 Georges Marchais, à travers sa volonté d’unir le peuple français, semblait appuyer le besoin de cette précédente solidarité. Effectivement, cette union est, je le cite, celle « de tout notre peuple », à savoir l’union de :

– la classe évidemment « la plus immédiatement [et] vitalement intéressée à débarrasser le pays de la domination du grand capital, c’est-à-dire la classe ouvrière » (groupe 1) ;

– « l’immense masse des salariés, des techniciens, ingénieurs et cadres, des enseignants, des intellectuels et artistes » (groupe 2) ;

– « des paysans travailleurs, des artisans et des petits commerçants, des petits entrepreneurs » (groupe 3) ;

– « des jeunes travailleurs, des étudiants et des lycéens » (groupe 4).

En d’autres termes, « c’est le rassemblement de toutes ces couches sociales, de toutes les forces démocratiques, ouvrières et nationales, de tous ces hommes et de toutes ces femmes, quelle que soit leur philosophie ou leur croyance, quelle qu’ait été aussi la famille politique à laquelle ils avaient estimé jusqu’ici devoir se rattacher ». Par conséquent, nul besoin d’être « d’accord sur toutes choses. Il suffit que nous souhaitions, les uns et les au-tres, un changement démocratique, une société plus juste et plus libre ». (Le défi démocratique, 1973)

Même si nous trouvons cette ligne politico-sociale intéressante, nous pouvons toutefois craindre quelques problèmes limitant l’étendue de la solidarité trans-classe en question :

– le groupe 2 peut être en carence à la fois d’une conscience ouvrière (groupe 1) et d’une conscience entrepreneuriale (groupe 3). Car il est éloigné des contraignants principes de réalité économiques (le petit salaire de l’ouvrier, la gestion économique d’une entreprise par le « petit patron » ou le travailleur indépendant) et de responsabilités (force de travail reposant sur l’ouvrier, force de capital reposant exclusivement sur le « petit patron ») ;

– des éléments du groupe 4, selon leur conditionnement par les systèmes éducatif et économique, aspireront à faire partie du groupe 2 ou du groupe 3 et auront, selon leur origine de classe (et la culture correspondante), une conscience ouvrière plus ou moins développée (groupe 1) ;

– la typologie des postes ouvriers concerne naturellement le groupe 1 mais plus largement le groupe 2 (du manœuvre à l’ouvrier qualifié puis spécialisé), ainsi que le groupe 4 (l’ap-prenti). Ce qui peut entretenir une certaine divergence d’intérêts économiques et sociaux selon les postes de chacun.

(3) « Comprador » est un mot venant du portugais et désignant « acheteur ». C’est le philosophe français d’origine grecque Nikos Poulantzas, très influencé par le marxisme, qui, le siècle dernier, utilisait ce mot pour désigner deux bourgeoisies qui s’opposent : celle intérieure – ayant de vrais intérêts dans la richesse d’un pays – et celle compradore – s’enrichissant du commerce extérieur.

15:47 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

14/03/2019

Georges Sorel et la violence défendable

Abordons la notion de violence à travers l’exemple intéressant d’une pensée socialiste intègre ; à savoir celle de Georges Sorel, liant, surtout dans son ouvrage Réflexions sur la violence (1906), une violence jugée bénéfique avec les vertus suivantes, retrouvable dans l'éthique de la chevalerie, chère au célèbre écrivain et politique André Malraux, qu'il retrouvait également dans le bushido :

Abordons la notion de violence à travers l’exemple intéressant d’une pensée socialiste intègre ; à savoir celle de Georges Sorel, liant, surtout dans son ouvrage Réflexions sur la violence (1906), une violence jugée bénéfique avec les vertus suivantes, retrouvable dans l'éthique de la chevalerie, chère au célèbre écrivain et politique André Malraux, qu'il retrouvait également dans le bushido :

– politesse, bienveillance, compassion et générosité (les unes pouvant, de la première à la dernière, s’imbriquer aux autres) dans la conscience d’un bon sens et d’un héritage populaire local, régional et national conçu comme précieux ;

– loyauté, fidélité à soi (honneur)

et droiture (rectitude : rigueur et ouverture d’esprit), fiabilité, sincérité. Tout ceci amène au refus de la servitude et de la capitulation (se démettre plutôt que se soumettre) et fait naturellement appel au courage.

Car peut-il y avoir violence dans la maîtrise de soi – alors non écrasée par l’audace – et justifiée par le courage de l’homme moral et révolté ?

Georges Sorel (1847-1922), philosophe et sociologue français, grand théoricien du syndicalisme révolutionnaire inspiré à la fois du marxisme et de l’anarchisme, idéalisait le prolétaire chez qui il relevait un courage particulier : celui de défendre son honneur tel un héros détenant une certaine morale ouvrière (au temps de Sorel, les prolétaires étaient très généralement des ouvriers).

Sorel opposait farouchement le prolétariat à la bourgeoisie, la seconde comprenant ses « grands penseurs » dont on « pourrait se demander si toute la haute morale […] ne serait pas fondée sur une dégradation du sentiment de l'honneur » (citation tirée des Réflexions sur la violence).

Dans un autre ouvrage, La Mort de Socrate, le philosophe en question parle de la « démoralisation extrême » de ces classes sociales pouvant se passer de travailler et/ou vivant des privilèges matériels et financiers des pouvoirs économiques et politiques.

À partir de là, le socialiste révolutionnaire justifie son attachement à la notion de travail – qu’il voit comme force nécessaire de production et de création – ainsi que l’usage de la violence à condition qu’elle ne soit pas gratuite mais qu’elle contribue bien à l’autonomie de la classe ouvrière. D’où ces propos : « Répondre par des coups aux avances des propagateurs de paix sociale, cela n’est pas assurément conforme aux règles du socialisme mondain [...] mais c’est un procédé très pratique pour signifier aux bourgeois qu’ils doivent s’occuper de leurs affaires et seulement de cela. » (Réflexions sur la violence) Pour Sorel, il en va tout bonnement de la sauvegarde de la moralité. Le socialisme de cet homme est révolutionnaire par sa validation de la lutte des classes qui, selon le philosophe Julien Freund (1921-1993), renoue « avec les traditions de l'héroïsme, de la générosité et des formes chevaleresques d'autrefois ». Ce socialisme est donc critique à l’égard de celui du célèbre meneur socialiste de l’époque Jean Jaurès jugé comme quelqu’un de trop mou sur le plan de la transcendance et manquant de radicalité. « Jaurès aurait dit : « Je n’ai pas la superstition de la légalité. Elle a eu tant d’échecs ! Mais je conseille toujours aux ouvriers de recourir aux moyens légaux ; car la violence est un signe de faiblesse passagère. » (Réflexions sur la violence) (1)

Freund nous informe, de surcroît, que la violence que préconise Sorel est « celle de l'audace du soldat, capable de se sacrifier au service de la collectivité et de sa transformation éthique ». Le révolutionnaire incapable de « l'audace décrite dans les épopées » peut « tirer un trait sur la révolution » ; même s’il ne s’agit pas, pour Sorel, de « justifier les violents, mais de savoir quel rôle appartient à la violence des masses ouvrières », comme il l’écrit dans La décomposition du marxisme en 1908.

Il critique ainsi la démocratie elle-même dans la mesure où la seule visée morale de celle-ci est le pacifisme ; elle ne propose, autrement dit, aucune vision particulière du progrès moral dont dépend pourtant le progrès social. Devenant démocratie d’opi-nions et de marché – donc démocratie bourgeoise et libérale –, son pouvoir est axiologiquement neutre (2), pour reprendre un concept du sociologue Max Weber abordé dans mon ouvrage L’Anarque. La démocratie, perçue comme telle, n’incarne alors aucune vertu citée dans la partie précédente. Pire encore, dans le cas où ses représentants – la critique sorélienne se faisant surtout sur le parlementarisme démocratique – se sentent en danger, ils peuvent user d’une violence qui, elle, sera « cruelle et brutale » (expression de Freund) donc illégitime.

Opposé à elle, le socialisme doit donc constituer une éthique avant tout, c’est-à-dire – dans les mots de Freund – « une con-duite de la vie, une manière de retrouver le sens de l'honneur, de la noblesse d'âme, de l’héroïsme et du sublime ». L’opposition totale au capitalisme ne se fait pas simplement économiquement ou socialement mais aussi moralement et spirituellement. Nous pouvons, par conséquent, qualifier le socialisme de Sorel d’idé-aliste. Dans Revue de Métaphysique et de Morale en 1899, ce sociologue nous dit : « Le but final n'existe que pour notre vie in-térieure [...] il n'est pas en dehors de nous ; il est dans notre propre cœur. »

En résumé, Sorel conçoit la violence comme un moyen de la morale pratique socialiste, en précisant que cette violence n’est, pour reprendre des termes de Freund, ni « brutalité bestiale »

ni « rage destructrice » ni « haine aveugle » mais « l'expression d'une volonté consciente des prolétaires qui traduisent leurs idées en actes ». Car l’éthique de ces derniers « s'éprouve dans des actes, elle exige la force de caractère individuelle, le sens de la responsabilité et du courage collectif, justement parce qu'elle violente ainsi les excuses intellectuelles ». Par exemple, la grève générale érigée en mythe doit être salutaire pour l’homme moral. Puisque, malgré certains préjugés contemporains, celui-ci, selon Freund en parlant toujours des idées de Sorel, n'est pas voué à la « niaiserie » ni au « sentiment de culpabilité humanitariste » ni à la « pleurnicherie sur les vicissitudes humaines ».

Pourquoi préférer la grève générale aux autres grèves, spécialement contextualisées et localisées ? Tout simplement parce que les deuxièmes ne font jamais trembler réellement et totale-ment la classe supérieure. Sorel nous dit dans ses Réflexions sur la violence : « Je comprends que ce mythe de la grève générale froisse beaucoup de gens sages à cause de son caractère d’infinité. […] Tant que le socialisme demeure une doctrine entière-ment exposée en paroles, il est très facile de le faire dévier vers un juste milieu ; mais cette transformation est manifestement impossible quand on introduit le mythe de la grève générale, qui comporte une révolution absolue, […] qui donne au socialisme une valeur morale si haute et une si grande loyauté. »

Précisons que, dans le même ouvrage, Sorel défend le concept de mythe en tant que tel car les mythes, telles des allégories entretenant l’union et la mobilisation d’un groupe humain, sont des « moyens d’agir sur le présent ». Ensuite, « toute discussion sur la manière de les appliquer matériellement sur le cours de l'histoire est dépourvue de sens. C'est l'ensemble du mythe qui importe seul ».

En particulier, le mythe de la grève générale est celui « dans lequel le socialisme s'enferme tout entier, c'est-à-dire une organi-sation d'images capables d'évoquer instinctivement tous les sentiments qui correspondent aux diverses manifestations de la guerre engagée par le socialisme contre la société moderne ». Ainsi, il n’est pas « utile de raisonner sur les incidents qui peu-vent se produire au cours de la guerre sociale et sur les conflits décisifs qui peuvent donner la victoire au prolétariat ; alors mê-me que les révolutionnaires se tromperaient, du tout au tout, en se faisant un tableau fantaisiste de la grève générale, ce tableau pourrait avoir été, au cours de la préparation à la révolution, un élément de force de premier ordre, s'il a admis, d'une manière parfaite, toutes les aspirations du socialisme et s'il a donné à l'ensemble des pensées révolutionnaires une précision et une raideur que n'auraient pu leur fournir d'autres manières de penser ».

Une dernière remarque : en raison de sa conception de la violence, Sorel s’opposera à la philosophie des Lumières étant à l’origine de la démocratie parlementaire qu’il dénonce et vouant généralement un culte au pacifisme qui dépendrait du commerce (justification de l’existence du capitalisme).

Je termine cette partie avec des propos de Sorel issus de la fin de ses Réflexions sur la violence. Intéressants dans tous les cas, ils peuvent sembler au mieux idéalistes, au pire irréalistes et désuets compte tenu notamment de l’affaiblissement, en Occi-dent, de la conscience révolutionnaire authentique par le développement du secteur tertiaire et l’expansion du capitalisme moderne soutenue par la puissance des organisations politiques et économiques supranationales. « La violence prolétarienne a une tout autre signification historique que celle que lui attribuent les savants superficiels et les politiciens ; dans la ruine totale des institutions et des mœurs, il reste quelque chose de puissant, de neuf, d'intact, c'est ce qui constitue, à proprement parler, l'âme du prolétariat révolutionnaire ; et cela ne sera pas entraîné dans la déchéance générale des valeurs morales, si les travailleurs ont assez d'énergie pour barrer le chemin aux corrupteurs bourgeois, en répondant à leurs avances par la brutalité la plus intelligible […] C'est à la violence [prolétarienne] que le socialisme doit les hautes valeurs morales par lesquelles il apporte le salut au mon-de moderne. »

Toujours est-il qu’avec la crise économique actuelle et l’effondrement économique qui nous pend au nez, les mœurs et institutions artificielles érigées par les mondialistes peuvent bel et bien tomber en « ruine totale ». L’espérance se situe alors dans toutes les composantes populaires qui parviennent encore à résister tant bien que mal à ces précédentes mœurs et institutions, à vivre dans la Décence commune (contre la précédente déchéance commune). Décence commune, ou ordinaire : concept de l’écrivain britannique George Orwell (comme quoi, un Georges peut en cacher un autre) redéfini par le philosophe contemporain Jean-Claude Michéa comme notamment un « mixte, historiquement constitué, de civilités traditionnelles et de dispositions modernes qui ont jusqu’ici permis de neutraliser une grande par-tie de l’horreur économique ». (L’Enseignement de l’ignorance).

NOTES (1) Les « procédés anarchistes » contre les « grands pontifes socialistes »

Georges Sorel, en accord avec les anarchistes méprisant les politiciens socialistes, aurait souscrit, je pense, aux propos suivants d’Émile Henry (1872-1894), jeune militant anarchiste guillotiné à la suite d’attentats dont il était l’auteur : « J’avais suivi avec attention les événements de Carmaux. Les premières nouvelles de la grève m’avaient comblé de joie : les mineurs paraissaient disposés à renoncer aux grèves pacifiques et inutiles, où le travailleur confiant attend patiemment que ses quelques francs triomphent des millions des compagnies. Ils semblaient entrés dans une voie de violence qui s’affirma résolument le 15 août 1892. Les bureaux et les bâtiments de la mine furent envahis par une foule lasse de souffrir sans se venger : justice allait être faite de l’ingénieur si haï de ses ouvriers, lorsque des timorés s’interposèrent. Quels étaient ces hommes ? Les mêmes qui font avorter tous les mouvements révolutionnaires, parce qu’ils craignent qu’une fois lancé le peuple n’obéisse plus à leurs voix, ceux qui poussent des milliers d’hommes à endurer des privations pendant des mois entiers, afin de battre la grosse caisse sur leurs souffrances et se créer une popularité qui leur permettra de décrocher un mandat – je veux dire les chefs socialistes – ces hommes, en effet, prirent la tête du mouvement gréviste. On vit tout à coup s’abattre sur le pays une nuée de messieurs beaux parleurs, qui se mirent à la disposition entière de la grève, organisèrent des souscriptions, firent des conférences, adressèrent des appels de fonds de tous les côtés. Les mineurs déposèrent toute initiative entre leurs mains. Ce qui arriva, on le sait. La grève s’éternisa, les mineurs firent une plus intime connaissance avec la faim, leur compagne habituelle ; ils mangèrent le petit fonds de réserve de leur syndicat et celui des autres corporations qui leur vinrent en aide, puis au bout de deux mois, l’oreille basse, ils retournèrent à leur fosse, plus misérables qu’auparavant. Il eût été si simple, dès le début, d’attaquer la compagnie dans son seul endroit sensible, l’argent ; de brûler le stock de charbon, de briser les machines d’extraction, de démolir les pompes d’épuisement. Certes, la compagnie eût capitulé bien vite. Mais les grands pontifes du socialisme n’admettent pas ces procédés là, qui sont des procédés anarchistes. À ce jeu il y a de la prison à risquer, et, qui sait, peut être une de ces balles qui firent merveille à Fourmies. On y gagne aucun siège municipal ou législatif. Bref, l’ordre un instant troublé régna de nouveau à Carmaux. La compagnie, plus puissante que jamais, continua son exploitation et messieurs les actionnaires se félicitèrent de l’heureuse issue de la grève. Allons, les dividendes seraient en-core bons à toucher. »

(2) Une violence défendable car opposée aux pacifismes insidieux

Chez Max Weber, la neutralité axiologique est fondamentalement l’attitude du sociologue « n’émettant aucun jugement de valeur dans ses travaux », autrement dit, devant « prendre en compte, sans jugement personnel, les valeurs morales, les mœurs et les coutumes concernées dans les rapports sociaux qu’il analyse » (L’Anarque).

La neutralité axiologique de l’État libéral signifie, sinon, que, sur « le plan des valeurs (morale, éthique, religion), […] il ne doit à aucun moment incarner ni donner un jugement » (L’Anarque). Ce qui ne veut pas dire que l’État libéral est « apolitique ».

À notre époque et sous la houlette de la gauche libérale – donc, entre autres, du politiquement correct –, la neutralité axiologique sert à une pacification idéologique de la société et laisse libre cours à une « pacification » par le commerce qui ravit la droite libérale. Je mets des guillemets car, si officiellement la mondialisation se veut « heureuse » par le libre échange intégral, les choses sont différentes dans le quotidien des classes labo-rieuses. La pacification en question débouche plutôt, concrète-ment, dans un asservissement populaire par notamment le consumérisme et le salariat généralisés. L’homme lui-même devient marchandise – donc outil de consommation – puisqu’il doit sa-voir « se vendre » sur le marché du travail, stimulant les règles anti-libertés d’une concurrence acharnée. En réalité, nous évoluons donc bien moins sous le règne de « la paix par le commerce » que sous celui d’une violence économique qui déshumanise.

À savoir aussi qu’une politique de gauche peut parfois engendrer plus de violence économique qu’une politique de droite dans la mesure où, dans les couches populaires, la pilule est censée mieux passée sous l’étiquette « de gauche ». Car il existe ces refrains intellectuels et, plus globalement, cette pseudo-éthique moderne intégrés dans une idéologie du progrès, nommée progressisme, actuellement dominante et publiquement portée par les appareils politiques dits « de gauche ».

Nous pouvons résumer ce double processus de pacification dans la formule suivante : la gauche est l’idéologie et la droite le commerce. En même temps, je peux dire que le commerce idéalisé en Loi du Marché relève aussi d’une idéologie. Je dirais cependant qu’elle est surtout une stratégie économique de l’hyperclasse dans le but d’asseoir sa domination à la fois économique et politique – puisqu’elle contrôle les ficelles de la « politique politicienne » pour, justement, faire mieux passer la pilule précédente. (L’hyperclasse comprend les dirigeants des organismes économiques inter-nationaux, « les patrons de multinationales, ceux des principaux groupes pétroliers et des grandes banques mondiales (l’aristocratie financière), et ces intellectuels et économistes en tous genres, se voulant déracinés pour s’assurer d’être en dehors de toute sensibilité morale qui compromettrait leur mépris des réalités sociales élémentaires et des spécificités culturelles de tel ou tel peuple ».)

Une remarque historique : une forme de progressisme a donné le pacifisme de gauche d’entre les deux guerres mondiales du XXe siècle. Le fameux « jamais plus la guerre ! » comme mot d’ordre de ce pacifisme a freiné, chez un certain nombre de ses représentants, l’entrée en résistance voire amené à la collaboration avec les Nazis. À l’inverse, des gens issus de la droite, ne suivant pas de doctrine particulière, ont su répondre naturellement et plus facilement à l'appel de la liberté, aussi bien extérieur à eux (Charles De Gaulle) qu'intérieur (instinct de révolte, fibre anarchique).

Quant à l’Union européenne, ne repose-t-elle pas sur ce précédent mot d’ordre en ayant vendu, telle une piqûre de rappel pacifiste s’assurant d’assommer les démocraties nationales, le libre échange intégral – institutionnalisant une liberté du commerce adaptée à la modernité du néo-capitalisme – comme forcé-ment vertueux, censé nous protéger de toute guerre intra-européenne ?

13:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

11/08/2016

Briser le lien consommateur - producteur, l'un des objectifs du mondialisme

« Les délocalisations enrichissent les riches des pays pauvres au détriment des pauvres des pays riches et des pays pauvres. » (James Goldsmith, homme d’affaires franco-britannique, 1933-97)

« Les délocalisations enrichissent les riches des pays pauvres au détriment des pauvres des pays riches et des pays pauvres. » (James Goldsmith, homme d’affaires franco-britannique, 1933-97)

« Faisons en sorte […] que le marché africain soit le marché des Africains : produire en Afrique, transformer en Afrique, et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin, et consommons ce que nous produisons, au lieu d’importer. » (Ex-trait du discours à Abdis-Abeba, le 29 Juillet 1987, du chef de la révolution burkinabé Thomas Sankara qui lui a peut-être valu la mort)

Il peut sembler contradictoire, illogique, de considérer que l'oligarchie capitaliste mondiale veuille à la fois appauvrir les peuples et faire de leurs constituants de simples consommateurs individualistes. Car comment consommer si nous n'avons plus d'argent ?

C'est là que l'aspect purement économique du mondialisme entre particulièrement en compte : il s'agit de se servir de la mondialisation des techniques de transport et de communication pour favoriser au maximum la délocalisation non seulement de la production mais aussi de la consommation (*). De cette façon, l'objet produit « ici » doit pouvoir être acheté par une personne située à l'autre bout de la planète, et inversement. Nous ne sommes plus à l'époque du célèbre industriel Henry Ford qui disait : « Je paie mes salariés pour qu’ils achètent mes voitures. » Le consommateur, dans un territoire donné, n'est plus le producteur de ce même territoire. La violence sociale est mondialisée. La solidarité de classe, qui naturellement se fait d'abord avec nos proches issus de la même classe sociale, doit être atomisée également. Par exemple, le néo-prolétaire français doit pouvoir rentrer chez lui et acheter un bien sur Internet fabriqué par des étrangers exploités dans leur propre pays.

L'aspect culturel du mondialisme sert aussi cette logique. Car il faut créer des désirs d'achats concernant des biens issus de culture étrangère afin de s'assurer de la mondialisation des transactions. Tout enracinement, tout attachement à la proximité, doit être anéanti. Notamment l'enracinement moral et l'attachement familial et amical, afin que le travailleur du nouveau siècle, nomade de la modernité, ne soit pas trop affecté par son départ pour aller gagner sa graine à l’autre bout de la Terre éventuellement, quittant ainsi ses parents, ses amis et même ses enfants. Phénomène économique, social et culturel inédit dans l’histoire et humainement dévastateur.

En opposition radicale à cette mondialisation, de la production et de la consommation, orchestrée par la classe supérieure internationale, l’anarchisme conservateur incarne alors l’autochtonie autogestionnaire.

(*) Le mythe insidieux de la croissance

Les citations sont ici tirées de l’entrevue de Jean-Claude Michéa (juillet 2008) pour la revue À contretemps. La croissance – relative à l’augmentation de la production sur le long terme et érigée en mythe par l’oligarchie libérale – cherche en permanence à justifier les phénomènes de délocalisation ; mythe ayant bien sûr, « dans le cas du commerce des armes » (« machines de mort […] destinées à tuer, de préférence, des civils innocents »), « des effets dont le caractère indécent saute immédiatement aux yeux. Mais la logique est exactement la même qu’il s’agisse d’avions Rafale livrés à une « dictature amie » ou de jeux vidéos destinés à nos adolescents. Dans tous les cas, la survie des unités de combat engagées dans la terrible guerre économique mondiale dépend uniquement de leur capacité à produire à un prix toujours plus bas les différents produits qui pourraient se vendre à l’autre bout du monde ; que ces produits n’aient strictement aucune valeur d’usage, qu’ils s’avèrent nuisibles à la santé physique des individus ou même qu’ils soient de nature à détruire leurs capacités intellectuelles ou morales ».

En outre, les catastrophes naturelles (exemple : tsunami) ou matérielles (exemple : voitures brûlées par centaines comme chaque soir de la Saint-Sylvestre depuis plusieurs années en France) sont « bonnes pour la croissance » dès lors qu’elles « feront marcher le commerce », en l’occurrence du logement et de l’automobile.

Aussi, nous comprendrons facilement que, si un nombre relativement important de familles dans le monde était en mesure de se construire une piscine privée, ce serait également « bon pour la croissance » mais, à un moment donné, inconcevable sur le plan écologique. Plus globalement, nous ne pouvons pas exploiter de manière illimitée les ressources de notre planète non pas pour des raisons éthiques – que nous pouvons tout-à-fait légitimement avancer, sauf que là n’est pas le propos – mais pour la simple et bonne raison que celles-ci sont limitées. « Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson, alors ils s’apercevront que l’argent ne se mange pas. » (Tatanka Yotanka alias Sitting Bull, célèbre guerrier sioux)

Il faut, dès lors, savoir remettre en cause la conception du bonheur à travers l’accumulation matérielle illimitée. Épuiser les ressources, malmener l’environnement – avec ses conséquences néfastes (pollution) –, le mythe de la croissance implique aussi des inégalités sociales toujours plus importantes. Il ne peut qu’arranger certains groupes d’individus au détriment de la condition d’autres individus ( 8.2. Les orwelliens ou la gauche conservatrice).

Ne pas oublier non plus un autre mythe – propre à l’histoire européenne –, celui de l’euro, qui dépouille des États européens – l’utilisant comme monnaie nationale – de leur souveraineté monétaire et ne permet pas la dévaluation dans un pays donné, selon notamment le coût de production nationale. Les responsables d’entreprises – de taille non conséquentes obligatoirement – sont donc, au moins inconsciemment, encouragés à délocaliser dans le but d’obtenir de la main d’œuvre « moins chère » dans d’autres continents. Louison Chimel

14:24 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

18/07/2016

L'abécédaire de la langue des oiseaux

La "Langue des oiseaux" est une langue très volatile, c’est-à-dire très subtile. Elle est utilisée par les alchimistes depuis toujours pour transmettre la philosophie du grand œuvre et ses secrets de fabrication.

C’est en nous amusant que je m’en vais vous en transmettre les arcanes. C’est ensemble que nous allons nous user l’âme, cette âme qui nous agite et que nous devons vider pour laisser passer la lumière.

Par Patrick Burensteinas. Extrait de l'Orbs, l'autre Planète. #1, Un Fil d’or. Arts, sciences, humanités et consciences.

Il y a trois manières d’entendre la langue des oiseaux, ce qui nous donnera certaines clefs de compréhension.

La première est le jeu de mots : par exemple, en voyant quelqu’un qui porte des lunettes nous "entendons" lu net, c’est bien ce à quoi sert l’objet. À travers ces jeux de mots, nous allons trouver une démarche et commencer à comprendre les propos souvent obscurs que tient un alchimiste.

En alchimie, nous ne parlons pas de marche, mais de démarche, c’est sans doute ce qui nous pousse à nous arrêter : en effet, la quête de l’alchimiste n’est pas celle du mouvement mais celle de l’immobilité.

Cette démarche va se faire d’une certaine manière indiquée par les jeux de mots. Tout ce qui est autour de nous s’appelle la matière. Ce que nous entendons maintenant l’âme a tiers. Si l’âme a tiers, il y a deux tiers d’autre chose. Notre démarche, notre point d’arrêt va passer par trois passages, trois pas sages. Un pas à travers l’âme, un pas à travers le corps et un pas à travers l’esprit.

C’est ce que les anciens appelaient corpus, animus, spiritus. Mais ce peut aussi être le minéral, le végétal et l’animal.

Si nous sommes des apprentis sages, en finissant ces trois pas sages, nous pourrons ainsi trépasser. Rien ne ressemble plus à la mort que l’immobilité. Mais la mort, c’est l’âme hors et donc pas forcément quelque chose que nous devons craindre. Pour trouver l’immobilité, trois passages nous permettront de vivre une mort apparente.

Évidemment, nous nous imaginons être incapables de faire le chemin seul. C’est pour cela que nous avons inventé des intercesseurs entre les hommes et les dieux. Les Anges que nous pouvons bien sûr entendre maintenant "En je". Nous savons donc où ils sont. Il semble donc y avoir quelque chose à trouver à l’intérieur de nous.

II va falloir faire une démarche

Emprunter trois passages

Trouver quelque chose qui est à l’intérieur de soi

Approcher une mort apparente ou plutôt une mort des apparences

Quand nous arrivons dans ce monde, nous apparaissons. Quand nous quittons ce monde, nous disparaissons. Nous ne faisons donc que paraitre.

Le contraire de la vie c’est la mort. Mais quel est le contraire de la naissance ?

Eh bien c’est être. Dès qu’on naît on n’est plus.

Nous pouvons donc conclure que nous ne naissons qu’une fois et qu’après une succession de vie et de mort nous sommes de nouveau.

L’initié est sur le chemin de la Lumière. Ce qui ne veut pas dire qu’il l’a atteinte. Pour l’atteindre, il faudra qu’il perce les apparences, qu’il n’y ait plus de différence entre l’intérieur et l’extérieur. Qu’il y ait un lien, un pont entre l’intérieur et l’extérieur, une espèce d’arc en je. C’est le passage de l’ange (en je) en l’archange (l’arc en je). Alors, il n’y aura plus de différence entre l’intérieur et l’extérieur et tout sera Un.

Notre quête est la quête du point commun (comme un). L‘incompris deviendra l’Un compris. Même si cela n’est qu’un jeu, il nous met quand même sur le chemin.

Ce que nous venons de faire est la première manière d’entendre la langue des oiseaux, le jeu de mots. C’est la manière la plus simple.

La deuxième manière d’utiliser cette Langue est toujours un jeu de mots mais cette fois avec une clef cachée à l’intérieur.

Par exemple, l’alchimiste visite le musée de Cluny et se rend dans la salle où est exposée la tapisserie "La Dame à la licorne". La dame présente dans cette tapisserie est souvent considérée à tort comme étant Diane de Poitiers.

L’alchimiste, à la vue de cette tapisserie, a instantanément une indication du métal et en quelle quantité il doit l’utiliser dans son Œuvre. En effet, il ne lira pas Diane de Poitiers, mais Diane de poids tiers. Il se trouve que dans le langage symbolique, les dieux et les déesses représentent des planètes et des métaux. Diane, déesse lunaire, représente la lune et la lune, l’argent. L’adepte utilisera donc un tiers de poids d’argent. Pour bien confirmer cela, l’écu qui est sur la tapisserie représente trois croissants de lune.

La troisième manière d’entendre cette langue, et de loin la plus intéressante, est une interprétation lettre par lettre.

Chaque lettre a un sens et la manière dont elle s’articule avec sa voisine donne une clef.

Par exemple, un mot important pour nous : le mot MORT. L’interprétation en est la suivante :

La forme de la première lettre (M) évoque une femme qui accouche, c’est la création, la mère. Nous pouvons aussi entendre « AIME ». Il y a ensuite, le (O) pour eau, le (R) pour l’air, et le (T) pour la terre.

Nous pouvons constater qu’il manque un élément. C’est le Feu. Eh bien c’est celui qui l’est. Ne disons-nous pas d’un défunt qu’il est feu et c’est sans doute pourquoi ici il s’éteint. Ce qui nous permet de ne plus avoir peur de la mort puisque le Feu continue son chemin ailleurs.Ce travail lettre par lettre peut être utilisé à peu près pour tout, aussi bien pour des mots communs que des prénoms, des marques ou des sigles. En comprenant la combinaison de ces lettres, un certain nombre de clefs très intéressantes apparaissent. femininbio.com - mars 2014

11:48 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

15/06/2016

Débat Chimel Onfray - Alain de Benoist sur Pierre-Joseph Proudhon

15:48 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

08/06/2016

Sentiments d'éternité

13:58 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

01/06/2016

De l'église au supermarché

Autrefois le dimanche, les Français allaient spontanément à l’église. Aujourd’hui, ils vont spontanément au supermarché. Spontanément, en effet. Cela va de soi puisqu’il faut remplir le frigidaire afin de nourrir la famille. La semaine, n’ont le temps de faire les courses ni le père ni la mère – devenue, comme lui, un simple salarié des temps modernes avec matricule. Aller à la messe, c’est aujourd’hui ringard : attention aux moqueries. Aller à la mosquée, alors là, c’est forcément pour préparer une attaque à la bombe, dirons les Occidentaux aucunement initiés à la théologie qui, après le « touche pas à mon pote » scandé par leurs parents dans les années 1980, devraient inventer une action nommée : « Touche pas à ma France américaine ! » Qu’il n’y ait, à côté de ça, plus de caissière – ni de caissier ! – au poste d’essence du supermarché ne doit pas les offusquer. C’est certes un emploi en moins, mais que cela change-t-il dans notre quotidien ? Que je ne puisse pas, en revanche, mettre de l’essence à n’importe quelle heure de la journée, même en pleine nuit, c’est inadmissible ! Il faut préférer unanimement, à l’humanité, la disponibilité permanente des machines… Louison Chimel - Extrait de Anarchiste conservateur

Autrefois le dimanche, les Français allaient spontanément à l’église. Aujourd’hui, ils vont spontanément au supermarché. Spontanément, en effet. Cela va de soi puisqu’il faut remplir le frigidaire afin de nourrir la famille. La semaine, n’ont le temps de faire les courses ni le père ni la mère – devenue, comme lui, un simple salarié des temps modernes avec matricule. Aller à la messe, c’est aujourd’hui ringard : attention aux moqueries. Aller à la mosquée, alors là, c’est forcément pour préparer une attaque à la bombe, dirons les Occidentaux aucunement initiés à la théologie qui, après le « touche pas à mon pote » scandé par leurs parents dans les années 1980, devraient inventer une action nommée : « Touche pas à ma France américaine ! » Qu’il n’y ait, à côté de ça, plus de caissière – ni de caissier ! – au poste d’essence du supermarché ne doit pas les offusquer. C’est certes un emploi en moins, mais que cela change-t-il dans notre quotidien ? Que je ne puisse pas, en revanche, mettre de l’essence à n’importe quelle heure de la journée, même en pleine nuit, c’est inadmissible ! Il faut préférer unanimement, à l’humanité, la disponibilité permanente des machines… Louison Chimel - Extrait de Anarchiste conservateur

12:13 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

20/05/2016

Conscience nationale et conscience de classe

« Là où il y a différenciation naissent la haine et la lutte. Cela se voit dans le cas d'un peuple qui opprime un autre peuple, et cela explique l'invincible répugnance qu'inspire l'antipatriotisme, lequel fait abstraction du besoin d'indépendance que tout peuple éprouve en face d'un autre peuple, besoin qui est au fond de l'âme humaine et qui explique les manifestations les plus incroyables du sacrifice. Il est complètement inutile de raisonner un tel sentiment. Du reste, si l’antipatriotisme veut raisonner et rester conséquent avec lui-même, il conduit tout droit à la négation de la lutte de classe, tout en voulant l'affirmer plus énergiquement. Le besoin de l'indépendance de classe repose lui-même sur un fait sentimental. Qui trouve illogique le sentiment de l'indépendance nationale doit trouver tout aussi illogique le sentiment de l'indépendance de classe. Si la patrie est là où l'on est bien, la classe est celle qui nous fait vivre le mieux. » (le socialiste napolitain Arturo Labriola (1873-1959) : Karl Marx, l'économiste, le socialiste, 1900)

« Là où il y a différenciation naissent la haine et la lutte. Cela se voit dans le cas d'un peuple qui opprime un autre peuple, et cela explique l'invincible répugnance qu'inspire l'antipatriotisme, lequel fait abstraction du besoin d'indépendance que tout peuple éprouve en face d'un autre peuple, besoin qui est au fond de l'âme humaine et qui explique les manifestations les plus incroyables du sacrifice. Il est complètement inutile de raisonner un tel sentiment. Du reste, si l’antipatriotisme veut raisonner et rester conséquent avec lui-même, il conduit tout droit à la négation de la lutte de classe, tout en voulant l'affirmer plus énergiquement. Le besoin de l'indépendance de classe repose lui-même sur un fait sentimental. Qui trouve illogique le sentiment de l'indépendance nationale doit trouver tout aussi illogique le sentiment de l'indépendance de classe. Si la patrie est là où l'on est bien, la classe est celle qui nous fait vivre le mieux. » (le socialiste napolitain Arturo Labriola (1873-1959) : Karl Marx, l'économiste, le socialiste, 1900)

00:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

09/05/2016

L'art critique et justicier, de Proudhon à Camus

Citation tirée d’un texte de Pierre-Joseph Proudhon sur le prêtre et l’artiste qui, selon lui, ont un crucial point commun : « Entre le prêtre, dont la conscience n’est affermie qu’en Dieu, et l’artiste, dont le génie ne se repaît que d’idéalités formelles, spirituelles, d’idoles, l’analogie est complète : ils périront l’un et l’autre de la même dissolution. » (Le texte en question est tiré d’un ouvrage appelé Controverse sur Courbet et l'utilité sociale de l'art, édité par Christophe Salaün en 2011, dans lequel on retrouve aussi des textes d’Émile Zola.)

À propos de l’art en particulier, Proudhon le voit – dans Du Principe de l’art et de sa destination sociale – comme « une représentation idéaliste de la nature et de nous-mêmes, en vue du perfectionnement physique et moral de notre espèce ». Le Bisontin défend plus précisément un « art critique » ou encore un « art justicier », un art non seulement subjectif mais aussi forcément objectif, servant la cause collective. Autrement dit, un art qui (en citant toujours ce dernier livre) :

– « commence par se faire justice lui-même en se déclarant serviteur, non de l’absolu, mais de la raison pure et du droit ;

– « ne se contente plus d’exprimer ou de faire naître des impressions, de symboliser des idées ou des actes de foi ; mais qui à son tour, unissant la conscience et la science au sentiment, discerne, discute, blâme ou approuve à sa manière ;

– « aux définitions de la philosophie et de la morale, vient ajouter sa sanction propre, sa sanction du beau et du sublime ;

– « se ralliant au mouvement de la civilisation, en adoptant les principes, est incapable de se pervertir par l'abus et l'idéal, et de devenir, lui-même instrument et fauteur de corruption. »

J’en profite pour, à présent, vous faire partager ce très beau passage d’Albert Camus (1913-60) tiré de L’homme révolté : « L'art […] nous apprend que l'homme ne se résume pas seulement à l'histoire et qu'il trouve aussi une raison d'être dans l'ordre de la nature. […] Sa révolte la plus instinctive, en même temps qu'elle affirme la valeur, la dignité commune à tous, revendique obstinément, pour en assouvir sa faim d'unité, une part intacte du réel dont le nom est la beauté. On peut refuser toute l'histoire et s'accorder pourtant au monde des étoiles et de la mer. Les révoltés qui veulent ignorer la nature et la beauté se condamnent à exiler de l'histoire qu'ils veulent faire la dignité du travail et de l'être. Tous les grands réformateurs essaient de bâtir dans l'histoire ce que Shakespeare, Cervantes, Molière, Tolstoï ont su créer : un monde toujours prêt à assouvir la faim de liberté et de dignité qui est au cœur de chaque homme. La beauté, sans doute, ne fait pas les révolutions. Mais un jour vient où les révolutions ont besoin d'elle. Sa règle qui conteste le réel en même temps qu'elle lui donne son unité est aussi celle de la révolte. Peut-on, éternellement, refuser l'injustice sans cesser de saluer la nature de l'homme et la beauté du monde ? Notre réponse est oui. Cette morale, en même temps insoumise et fidèle, est en tout cas la seule à éclairer le chemin d'une révolution vraiment réaliste. En maintenant la beauté, nous préparons ce jour de renaissance où la civilisation mettra au centre de sa réflexion, loin des principes formels et des valeurs dégradées de l'histoire, cette vertu vivante qui fonde la commune dignité du monde et de l'homme, et que nous avons maintenant à définir en face d'un monde qui l'insulte. » Louison Chimel

14:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

02/05/2016

Exemples historiques de prises de parole/décision en assemblée (Etienne Chouard)

15:59 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

22/04/2016

Se plaindre ou se révolter ?

« Ce que je demande, moi, c'est que les hommes soient ordinairement bons, tolérants, compréhensifs et assez généreux. » (Georges Brassens)

Dans mon schéma précédent, la colère en question est la colère par générosité – la « colère généreuse » (expression orwellienne) – dont la dimension morale ne repose pas sur la haine mais sur le mépris à l’égard des esprits manipulateurs, oppresseurs, autoritaires et totalitaires. Le sentiment de justice nourrissant cette colère nous amène à juger qu’il existe des individus à défendre, d’autres à combattre – ou, du moins, dont les agissements sont à neutraliser. La haine peut être l’origine d’une colère mais il est alors question d’une colère par égoïsme ou par envie. Elle rend floue toute distinction des individus selon leur moralité. Et ce, tout simplement parce que l’être haineux a éteint sa propre moralité. Par conséquent, il n’y a pas, en vérité, de haine des autres sans haine de soi. De surcroît, nous pouvons dire que la haine est l’indigne mépris – inconsidéré, illimité – dans la mesure où l’être haineux ne fait plus preuve de décence, alors que le digne mépris est la conséquence d’un discernement moral – c’est le mépris du chevalier combattant au nom de certaines vertus qui, en même temps, ne lui autorisent pas d’user de n’importe quel moyen pour arriver à ses fins.

Une anecdote : nous étions, l’autre jour, quatre collègues, à discuter ensemble. Deux femmes, deux hommes. L’un des deux hommes est quelqu'un de très timide et peu spontané. Une des deux femmes lui a conseillé, afin de parvenir à s’ouvrir davantage aux autres, de se mettre en colère contre lui-même. L'autre femme a souhaité qu’il soit capable d’être plus généreux. Je pense que c’est par association de ces deux idées que se développe notre décence, c’est-à-dire notre moralité à visée pratique, notre capacité à donner et à reconnaître que nous avons reçu afin de savoir rendre.

Effectivement, la colère dite contre soi, c’est l’ardente volonté de notamment trouver sa place dans la société – donc de se faire respecter. À condition, sinon la dynamique en question est bancale et non valide, d’être respectable – donc d’être entre autres un minimum généreux.

Il faut, bien entendu, ne pas opposer colère « contre soi » et colère « pour soi » dans le sens où la première est, en fait, une colère « pour tous » donc entre autres pour soi. De la colère « contre soi » à la colère « pour tous » ; soit la colère pour se trouver – ou se retrouver – mais aussi pour trouver les autres, apprendre à aller à leur rencontre et les apprécier.

Ce qui est rigoureusement opposé à l’exposition d’une colère par générosité est finalement l’intériorisation d’une haine profonde. Ou bien l’être haineux laisse éclater sa haine. Son âme est éventuellement prête à devenir celle d’un bourreau. Son désir de domination a, selon Orwell, des origines infantiles comprenant la haine œdipienne mais aussi la rage, l’envie, le ressentiment, la tristesse, la jalousie, la vengeance (1). « Aussitôt que la révolte, oublieuse de ses généreuses origines, se laisse contaminer par le ressentiment, elle nie la vie, court à la destruction et fait se lever la cohorte ricanante de ces petits rebelles, graines d’esclaves, qui finissent par s’offrir, aujourd’hui, sur tous les marchés d’Europe, à n’importe quelle servitude. Elle n’est plus révolte ni révolution, mais rancune et tyrannie. » (Albert Camus, L’homme révolté)

À présent, nous pouvons associer la colère par générosité à l’action de se révolter (ou se rebeller), la colère par égoïsme ou par envie à l’action de se plaindre.

Me révolter et me plaindre laissent respectivement entendre que :

– j’ai su couper le cordon – du moins mentalement si je suis socialement aliéné – avec tous ceux qui incarnent une forme d'autorité – qui ne sont pas que familiaux mais aussi, par exemple, professionnels – et je considère que le salut vient d’abord de moi-même et non d’autrui. Me révolter, c’est me responsabiliser. C’est porter mon courage aux rangs des combats pour la dignité qui ne peuvent laisser les autres indifférents. Dans L’homme révolté, Albert Camus déclare : « Je me révolte donc nous sommes. » Il écrit aussi ce passage qui colle non seulement à cette partie mais aussi à ma conception de l’Anarque : « La mesure n'est pas le contraire de la révolte. C'est la révolte qui est la mesure, qui l'ordonne, la défend et la recrée à travers l'histoire et ses désordres. L'origine même de cette valeur nous garantit qu'elle ne peut être que déchirée. La mesure, née de la révolte, ne peut se vivre que par la révolte. Elle est un conflit constant, perpétuellement suscité et maîtrisé par l'intelligence. Elle ne triomphe ni de l'impossible ni de l'abîme. Elle s'équilibre à eux. Quoi que nous fassions, la démesure gardera toujours sa place dans le cœur de l'homme, à l'endroit de la solitude. Nous portons tous en nous nos bagnes, nos crimes et nos ravages. Mais notre tâche n'est pas les déchaîner à travers le monde ; elle est de les combattre en nous-même et dans les autres ; »

– je considère que l’autre est pleinement responsable de ma condition qui ne me convient pas, qu’en plus j’espère qu’il saura changer pour mon bien-être. Me plaindre, c’est rester dans ma propre aliénation mentale que je fais subir aux autres. « Rien que le fait de se plaindre peut donner à la vie un attrait qui la fait supporter : dans toute plainte il y a une dose raffinée de vengeance, on reproche son malaise, dans certains cas même sa bassesse, comme une injustice, comme un privilège inique, à ceux qui se trouvent dans d’autres conditions. » (Friedrich Nietzsche, Le crépuscule des idoles) Louison Chimel

13:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

15/04/2016

Le Mal est quantitatif, le Bien est qualitatif (2/2)

Sachons toujours, malgré la pollution du quantitatif, discerner le Beau et le Bon, même s’ils semblent êtres rares à croiser sur notre chemin. La rareté doit nous donner l’idée de ce qui est précieux donc de ce qui est vraiment de qualité.Il faut savoir dénicher le Bien sous les multiples couches insidieuses du Mal. C’est le « diamant caché sous une montagne d’excréments » de George Orwell dans Le Quai de Wigan même s’il désigne ainsi, pour être précis, l’idéal mêlant « justice et liberté ». « Plus c’est gros, plus cela passe », le Mal, c’est le culot outrageant, la perversité – éventuellement intellectualisée –, la démesure au service de la destruction des parcelles du Bien. Et même si, en tel lieu et avec telles personnes le véhiculant mal ou pas du tout, le Bien est très minoritaire, il sera vainqueur. Sa nature le destine à cela.

Sachons toujours, malgré la pollution du quantitatif, discerner le Beau et le Bon, même s’ils semblent êtres rares à croiser sur notre chemin. La rareté doit nous donner l’idée de ce qui est précieux donc de ce qui est vraiment de qualité.Il faut savoir dénicher le Bien sous les multiples couches insidieuses du Mal. C’est le « diamant caché sous une montagne d’excréments » de George Orwell dans Le Quai de Wigan même s’il désigne ainsi, pour être précis, l’idéal mêlant « justice et liberté ». « Plus c’est gros, plus cela passe », le Mal, c’est le culot outrageant, la perversité – éventuellement intellectualisée –, la démesure au service de la destruction des parcelles du Bien. Et même si, en tel lieu et avec telles personnes le véhiculant mal ou pas du tout, le Bien est très minoritaire, il sera vainqueur. Sa nature le destine à cela.

Et puis, finalement, le Beau et le Bon sont-ils si difficiles à trouver ? Dans L’Anarque, je rends hommage aux plaisirs des sens.Le Beau, c’est d’abord la nature, avec sa parfaite et complexe autogestion, qui suit sa loi dictée peut-être par un esprit qui lui est propre. « L'homme est l'espèce la plus insensée, il vénère un Dieu invisible et massacre une nature visible ! Sans savoir que cette nature qu'il massacre est ce Dieu invisible qu'il vénère. » (Hubert Reeves, astrophysicien et écologiste franco-canadien)Au passage, je crois de plus en plus que c'est au milieu des forêts et des champs que nous sommes le mieux reliés au Ciel – avec son monde invisible, s’il doit exister. Il y a une meilleure connexion entre la Terre et le Ciel en ces lieux, à l’environnement le plus authentique car naturel et non transformé – je dirais même travesti, quand les bâtiments y sont froids, mornes et polluants – par la main bâtisseuse. C’est loin des interférences nous reliant à notre matérialité, à nos souffrances et attachements terrestres, que nous pouvons envisager la communion entre la Terre et le Ciel. En outre, regardons les étoiles. Peut-être, d’ailleurs, que nous avons toujours l'esprit un peu plus libre quand nous croyons à notre bonne étoile, même si ceci paraît parfois bien difficile étant donnée l’éventuelle amorce de notre destin aux indignes conditions de vie.Le Bon, ce sont les produits de la nature assouvissant nos besoins primaires : les fruits et les légumes, les vertus de la baignade ou de l’ensoleillement. En vérité, le sens des limites originel se situe bien dans la protection de la nature et de ce qu’elles nous offrent. Notre plasticité morale, le sens le plus vertueux du progrès, dépendent vraiment de la sauvegarde de la nature et donc de la sollicitude pour mon prochain puisque lui et moi sommes nous-mêmes produits de la nature, notre culturalité dépendant de capacités offertes par la nature. Ainsi, le Beau c’est également le sourire d’un enfant, le Bon la bienveillance du parent. Louison Chimel, extrait de Anarchiste conservateur. Louison Chimel, extrait de Anarchiste conservateur

15:11 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

10/04/2016

Le Mal est quantitatif, le Bien est qualitatif (1/2)

Si je peux souvent me retrouver dans le pessimiste en joie décrit dans cette partie, il y a des sorties optimistes qui me touchent pour la simple et bonne raison que, par esprit de révolte, nous voulons, par exemple, croire que nos valeurs l’emportent sur le terrain politique. J’ai plusieurs fois, dans ce livre mais aussi dans d’autres – comme mon premier essai philosophique Résigné et Révolté –, expliqué la nécessité de la révolte.Dans son combat contre l’emprise de l’Empire nord-américain sur son pays, le chef d’Etat vénézuélien Nicolas Maduro affirme ainsi son espérance dans son discours du 9 mars 2015 : « Ce qui doit triompher triomphera. » J’ai beaucoup aimé cette expression. Le triomphe, dans le Tarot de Marseille, est symbolisé par la lame du Chariot. Soit le guerrier triomphant sur son char. Il est parvenu à dompter la matière et reconnaît le rôle suprême de la morale – comme synthèse de toutes les éthiques et de tous les sentiments de justice – dans la gestion des affaires publiques. « Jamais l'amour du bien ne s'allumera dans les cœurs à travers toute la population, comme il est nécessaire au salut du pays, tant qu'on croira que dans n'importe quel domaine la grandeur peut être l'effet d'autre chose que du bien. » (Simone Weil, L’Enracinement)

Si je peux souvent me retrouver dans le pessimiste en joie décrit dans cette partie, il y a des sorties optimistes qui me touchent pour la simple et bonne raison que, par esprit de révolte, nous voulons, par exemple, croire que nos valeurs l’emportent sur le terrain politique. J’ai plusieurs fois, dans ce livre mais aussi dans d’autres – comme mon premier essai philosophique Résigné et Révolté –, expliqué la nécessité de la révolte.Dans son combat contre l’emprise de l’Empire nord-américain sur son pays, le chef d’Etat vénézuélien Nicolas Maduro affirme ainsi son espérance dans son discours du 9 mars 2015 : « Ce qui doit triompher triomphera. » J’ai beaucoup aimé cette expression. Le triomphe, dans le Tarot de Marseille, est symbolisé par la lame du Chariot. Soit le guerrier triomphant sur son char. Il est parvenu à dompter la matière et reconnaît le rôle suprême de la morale – comme synthèse de toutes les éthiques et de tous les sentiments de justice – dans la gestion des affaires publiques. « Jamais l'amour du bien ne s'allumera dans les cœurs à travers toute la population, comme il est nécessaire au salut du pays, tant qu'on croira que dans n'importe quel domaine la grandeur peut être l'effet d'autre chose que du bien. » (Simone Weil, L’Enracinement)

Qu’elle se calque sur un enseignement religieux ou non, nous avons tous une vision du Bien et du Mal. Dans tous les cas, le verbe « devoir » prend tout son sens dans le Bien. Devoir faire le mal sonne faux. Ce qui, donc, doit forcément triompher est le Bien et non le Mal. Et parce que c’est le Bien, il triomphera tôt ou tard. Car la qualité supérieure du Bien l’emporte sur une quantité même importante de Mal. Par l’attirance pour la qualité, nous saurons trouver des armes adéquates face au Mal, même extrêmement conquérant.Le Mal est sans qualité. Sauf, évidemment, pour ceux qui le défendent. Mais alors qualité est seulement efficacité. De surcroît, nous disons souvent qu’un défaut est l’excès d’une qualité. Le Mal est donc quantitatif.

Le Mal, c’est l’ensemble des formes d’impérialismes piétinant la dignité d’autrui, les armes de destruction massive utilisées par l’Empire nord-américain pour ravir les ultras riches et oisifs de ce Monde, la programmation « très réfléchie » des multiples déportations et assassinats par les régimes soviétiques et nazis du siècle dernier. Le Mal, c’est l’exploitation en masses – enfants y compris dans certaines zones du Monde – et le sous-prolétariat généralisé sous tutelle oligarchique, l’industrialisation agro-alimentaire et banalisée de l’abattage des animaux. C’est la société occidentale de surconsommation, l’hyperpollution de l’air et des mers par des phénomènes inédits d’urbanisation et d’industrialisation, l’abrutissement collectif par la minutieuse répétition médiatique de certaines idées entraînant peurs et divisions au sein des peuples, le déni total d’un sens des limites en cherchant, par exemple, à légaliser la pédophilie. C’est le mensonge et la manipulation servant à couvrir l’ignominie de nos élites illégitimes se tenant par la barbiche, l’accumulation et la concentration des pouvoirs, des richesses et des biens au sein de ces élites se passant de rendre des comptes à qui que ce soit.Le Mal, c’est la tentation. Pour que nous soyons tentés, le Mal (le malin) peut prendre de belles allures – c’est-à-dire charmantes et séductrices. Seulement, je peux juger qu’il arrive un jour où toute imposture est dévoilée.La tentation sous-entend, dans le monde matériel, l’attirance vers « le bas » c’est-à-dire vers une mauvaise pensée, parole, action. Tirant sur la corde de la dimension matérialiste de l’homme, le Mal est bien quantitatif encore une fois. Il prendra des apparences du Beau mais restera laid. Il ne peut pas être le Beau réellement puisqu’il n’est pas la qualité.Par ailleurs, nous associons naturellement l’idée du Beau à l’esthétique. A l’éthique tout court, est associée l’idée du Bon. Je peux juger que le Bien est la synthèse du Beau et du Bon.

Louison Chimel, extrait de Anarchiste conservateur

14:44 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

05/04/2016

Rassurons-nous...

Rassurons-nous, des milliers de Français dits musulmans s’appliquent, en dignes représentants de la modernité d’inspiration principalement nord-américaine et anglo-saxonne, à consommer régulièrement du McDonald’s et du Coca-Cola. Comme leurs compatriotes d’autres confessions, ils iront au cinéma voir le dernier film de super héros sorti tout droit de l’univers des comics étasuniens ayant des pouvoirs très généralement paranormaux et agissant bien sûr « seul contre tous ». Film dont les réalisateurs, en bons propagandistes de l’ordre établi, cherchent à s’assurer de neutraliser toute conscience collective en cultivant le mythe totalement illusoire de l’unique et vraie révolte, qui, en l’occurrence, dépendrait d’un homme isolé et aux capacités hors normes.

Rassurons-nous, des milliers de Français dits musulmans s’appliquent, en dignes représentants de la modernité d’inspiration principalement nord-américaine et anglo-saxonne, à consommer régulièrement du McDonald’s et du Coca-Cola. Comme leurs compatriotes d’autres confessions, ils iront au cinéma voir le dernier film de super héros sorti tout droit de l’univers des comics étasuniens ayant des pouvoirs très généralement paranormaux et agissant bien sûr « seul contre tous ». Film dont les réalisateurs, en bons propagandistes de l’ordre établi, cherchent à s’assurer de neutraliser toute conscience collective en cultivant le mythe totalement illusoire de l’unique et vraie révolte, qui, en l’occurrence, dépendrait d’un homme isolé et aux capacités hors normes.

Gare à ce Français musulman – plus largement, à tout Musulman évoluant en Occident – qui se pose « trop de questions » dès qu’il s’en pose quelques unes, qui ne désire décidément pas entrer dans le rang des petits sujets de l’Empire, autocentrés et consommateurs. Ce monsieur sera, pour un rien, suspecté d’être un islamiste par l’oligarchie atlantiste actuelle. Car, pour elle, il n’y a pas de juste milieu concernant le « destin social » individuel : il s’agit d’être soit un soumis soit un ennemi… à/de cette modernité, avec toute l’anthropologie néolibérale et les mécanismes économiques associés.

Je finirais en rappelant, sans ironie, qu’une authentique banque islamique, elle au moins, interdit l’usure.

Louison Chimel, Cahiers d'un anarchiste conservateur

15:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

30/03/2016

Sur la pornographie moderne

Concernant la pornographie, nous pouvons fortement désapprouver sa banalisation par Internet, rendant une infinité de vidéos accessibles à n’importe qui et à n'importe quel instant. En plus, la mise en scène de performances extrêmes – non démunies de violences – et de corps « parfaits » ou refaits, aux membres surdimensionnés, s'éloigne beaucoup de la réalité des pratiques sexuelles des gens ordinaires. Ces dernières décennies, s’est construite, en outre, une véritable industrie capitaliste de la pornographie, mettant très souvent de côté toute esthétique érotique et banalisant notamment la nudité. Nous pouvons dire, à la façon de Pier Paolo Pasolini dans ses Écrits corsaires, que la famille est aujourd’hui aux prises avec un « néo-hédonisme totalement matérialiste et laïque, aux sens les plus stupides et les plus passifs de ces termes ». Internet, de son côté, peut être très utile comme très néfaste.

Concernant la pornographie, nous pouvons fortement désapprouver sa banalisation par Internet, rendant une infinité de vidéos accessibles à n’importe qui et à n'importe quel instant. En plus, la mise en scène de performances extrêmes – non démunies de violences – et de corps « parfaits » ou refaits, aux membres surdimensionnés, s'éloigne beaucoup de la réalité des pratiques sexuelles des gens ordinaires. Ces dernières décennies, s’est construite, en outre, une véritable industrie capitaliste de la pornographie, mettant très souvent de côté toute esthétique érotique et banalisant notamment la nudité. Nous pouvons dire, à la façon de Pier Paolo Pasolini dans ses Écrits corsaires, que la famille est aujourd’hui aux prises avec un « néo-hédonisme totalement matérialiste et laïque, aux sens les plus stupides et les plus passifs de ces termes ». Internet, de son côté, peut être très utile comme très néfaste.

« Donner aux enfants des racines et des ailes » est un proverbe yiddish qui image bien la vision de l’anarchisme conservateur à propos des devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants car nous pouvons logiquement comparer la tendance anarchiste aux ailes et la tendance conservatrice aux racines. Je vous renvoie tout simplement à la partie de mon livre L’Anarque nommée Autorité sur soi autolibératrice. Aux parents, donc, de :

– oser camper sur certaines limites dans le but de protéger leurs enfants, d’être vigilants à l’égard de l’utilisation d’Internet par leurs progénitures tout en étant attentifs à leurs questionnements ;

– de s’associer entre parents toujours plus et mieux pour faire de la prévention et représenter une digne contre-culture face à la pseudo-culture dominante attisant les compulsions.

Nonobstant, l’association en question doit prendre une tournure réellement politique en œuvrant idéalement pour la rupture avec le capitalisme qui donne les moyens d’exister à cette pornographie débridée :

– produisant des tonnes de vidéos et à bas coût, avec des interprètes à la fois aliénés socialement et miséreux moralement ;

– entretenant un phénomène de sexualité de substitution auprès des téléspectateurs et internautes – soient des consommateurs plus attachés à leur ordinateur que désireux de partir à la rencontre de « vrais gens ».

L’internaute devient alors un élément atomisé des classes populaires, régulièrement avide de vidéos pornos, dont des milliers sont gratuites et totalement libres d’accès. Il devient, à son tour, moralement pauvre et plus que jamais solitaire. Il lui reste alors à s’appauvrir aussi économiquement, en brûlant sa carte bancaire sur des jeux d’argent en ligne, à l’existence potentiellement remise en cause au nom d’une pensée économique radicalement opposée au système en place. Louison Chimel, Carnets d'un anarchiste conservateur

16:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

21/03/2016

Différences et ressemblances entre Socrate et le Christ

Certains penseurs ont relevé d’intéressants points communs entre Socrate et le Christ. Citation intéressante de Jean-Jacques Rousseau dans Émile ou De l’éducation : « Socrate prenant la coupe empoisonnée bénit celui qui la lui présente et qui pleure ; Jésus, au milieu d’un supplice affreux, prie pour ses bourreaux acharnés. Oui, si la vie et la mort de Socrate sont d’un sage, la vie et la mort de Jésus sont d’un Dieu. Dirons-nous que l’histoire de l’Évangile est inventée à plaisir ? Mon ami, ce n’est pas ainsi qu’on invente ; et les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que ceux de Jésus-Christ. » Socrate et le Christ meurent tous les deux injustement condamnés. Tous les deux, ils vouent leur vie à la spiritualité. Ils sont attachés de manière absolue à la vérité. Sauf que, point crucial, Socrate la recherche alors que le Christ la répand. Car le second la détient, il la symbolise même. D’ailleurs, comme il le dit au gouverneur romain Ponce Pilate, il n’est « venu dans le monde » que « pour rendre témoignage à la vérité » (Évangile selon Jean). Socrate, lui, s’il recherche la vérité dans sa forme absolue, ne la recherche pas que dans le temporel mais aussi dans l’intemporel. Ainsi, il est sensible à un « au-delà » de nos dispositions éthiques qui règleraient seulement les problèmes de la cité d’aujourd’hui. Pour Jésus, la vérité est certes en lui mais, en même temps, au-delà puisqu’il se veut le représentant de Dieu sur Terre. Également, nous pouvons faire remarquer que Jésus n’est pas contre la sexualité mais « au-delà ». Il s’en passe parce qu’il en a parfaitement les moyens. De même, il ne ressent pas le besoin de fonder une famille. Que dire alors de ceux qui jurent sur le Christ tandis que, pour eux, le sexe est banni hors mariage et qu’en outre il est un devoir de se marier et de procréer ? Le Christ est également au-delà des querelles entre les peuples, comme nous le voyons plus loin dans son dialogue avec la Samaritaine, un épisode des Évangiles. Cette façon d’être « au-delà », d’être à la fois impartial et détaché des jugements partisans et discriminants, de voir avant tout une unique humanité avec ses individus, uniques également, plaît à certains anarchistes. Jésus peut être comparé à un anarque.