14/03/2019

Georges Sorel et la violence défendable

Abordons la notion de violence à travers l’exemple intéressant d’une pensée socialiste intègre ; à savoir celle de Georges Sorel, liant, surtout dans son ouvrage Réflexions sur la violence (1906), une violence jugée bénéfique avec les vertus suivantes, retrouvable dans l'éthique de la chevalerie, chère au célèbre écrivain et politique André Malraux, qu'il retrouvait également dans le bushido :

Abordons la notion de violence à travers l’exemple intéressant d’une pensée socialiste intègre ; à savoir celle de Georges Sorel, liant, surtout dans son ouvrage Réflexions sur la violence (1906), une violence jugée bénéfique avec les vertus suivantes, retrouvable dans l'éthique de la chevalerie, chère au célèbre écrivain et politique André Malraux, qu'il retrouvait également dans le bushido :

– politesse, bienveillance, compassion et générosité (les unes pouvant, de la première à la dernière, s’imbriquer aux autres) dans la conscience d’un bon sens et d’un héritage populaire local, régional et national conçu comme précieux ;

– loyauté, fidélité à soi (honneur)

et droiture (rectitude : rigueur et ouverture d’esprit), fiabilité, sincérité. Tout ceci amène au refus de la servitude et de la capitulation (se démettre plutôt que se soumettre) et fait naturellement appel au courage.

Car peut-il y avoir violence dans la maîtrise de soi – alors non écrasée par l’audace – et justifiée par le courage de l’homme moral et révolté ?

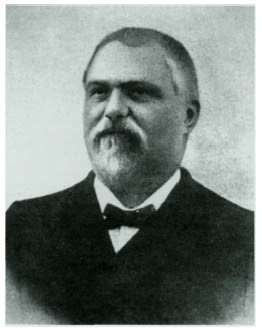

Georges Sorel (1847-1922), philosophe et sociologue français, grand théoricien du syndicalisme révolutionnaire inspiré à la fois du marxisme et de l’anarchisme, idéalisait le prolétaire chez qui il relevait un courage particulier : celui de défendre son honneur tel un héros détenant une certaine morale ouvrière (au temps de Sorel, les prolétaires étaient très généralement des ouvriers).

Sorel opposait farouchement le prolétariat à la bourgeoisie, la seconde comprenant ses « grands penseurs » dont on « pourrait se demander si toute la haute morale […] ne serait pas fondée sur une dégradation du sentiment de l'honneur » (citation tirée des Réflexions sur la violence).

Dans un autre ouvrage, La Mort de Socrate, le philosophe en question parle de la « démoralisation extrême » de ces classes sociales pouvant se passer de travailler et/ou vivant des privilèges matériels et financiers des pouvoirs économiques et politiques.

À partir de là, le socialiste révolutionnaire justifie son attachement à la notion de travail – qu’il voit comme force nécessaire de production et de création – ainsi que l’usage de la violence à condition qu’elle ne soit pas gratuite mais qu’elle contribue bien à l’autonomie de la classe ouvrière. D’où ces propos : « Répondre par des coups aux avances des propagateurs de paix sociale, cela n’est pas assurément conforme aux règles du socialisme mondain [...] mais c’est un procédé très pratique pour signifier aux bourgeois qu’ils doivent s’occuper de leurs affaires et seulement de cela. » (Réflexions sur la violence) Pour Sorel, il en va tout bonnement de la sauvegarde de la moralité. Le socialisme de cet homme est révolutionnaire par sa validation de la lutte des classes qui, selon le philosophe Julien Freund (1921-1993), renoue « avec les traditions de l'héroïsme, de la générosité et des formes chevaleresques d'autrefois ». Ce socialisme est donc critique à l’égard de celui du célèbre meneur socialiste de l’époque Jean Jaurès jugé comme quelqu’un de trop mou sur le plan de la transcendance et manquant de radicalité. « Jaurès aurait dit : « Je n’ai pas la superstition de la légalité. Elle a eu tant d’échecs ! Mais je conseille toujours aux ouvriers de recourir aux moyens légaux ; car la violence est un signe de faiblesse passagère. » (Réflexions sur la violence) (1)

Freund nous informe, de surcroît, que la violence que préconise Sorel est « celle de l'audace du soldat, capable de se sacrifier au service de la collectivité et de sa transformation éthique ». Le révolutionnaire incapable de « l'audace décrite dans les épopées » peut « tirer un trait sur la révolution » ; même s’il ne s’agit pas, pour Sorel, de « justifier les violents, mais de savoir quel rôle appartient à la violence des masses ouvrières », comme il l’écrit dans La décomposition du marxisme en 1908.

Il critique ainsi la démocratie elle-même dans la mesure où la seule visée morale de celle-ci est le pacifisme ; elle ne propose, autrement dit, aucune vision particulière du progrès moral dont dépend pourtant le progrès social. Devenant démocratie d’opi-nions et de marché – donc démocratie bourgeoise et libérale –, son pouvoir est axiologiquement neutre (2), pour reprendre un concept du sociologue Max Weber abordé dans mon ouvrage L’Anarque. La démocratie, perçue comme telle, n’incarne alors aucune vertu citée dans la partie précédente. Pire encore, dans le cas où ses représentants – la critique sorélienne se faisant surtout sur le parlementarisme démocratique – se sentent en danger, ils peuvent user d’une violence qui, elle, sera « cruelle et brutale » (expression de Freund) donc illégitime.

Opposé à elle, le socialisme doit donc constituer une éthique avant tout, c’est-à-dire – dans les mots de Freund – « une con-duite de la vie, une manière de retrouver le sens de l'honneur, de la noblesse d'âme, de l’héroïsme et du sublime ». L’opposition totale au capitalisme ne se fait pas simplement économiquement ou socialement mais aussi moralement et spirituellement. Nous pouvons, par conséquent, qualifier le socialisme de Sorel d’idé-aliste. Dans Revue de Métaphysique et de Morale en 1899, ce sociologue nous dit : « Le but final n'existe que pour notre vie in-térieure [...] il n'est pas en dehors de nous ; il est dans notre propre cœur. »

En résumé, Sorel conçoit la violence comme un moyen de la morale pratique socialiste, en précisant que cette violence n’est, pour reprendre des termes de Freund, ni « brutalité bestiale »

ni « rage destructrice » ni « haine aveugle » mais « l'expression d'une volonté consciente des prolétaires qui traduisent leurs idées en actes ». Car l’éthique de ces derniers « s'éprouve dans des actes, elle exige la force de caractère individuelle, le sens de la responsabilité et du courage collectif, justement parce qu'elle violente ainsi les excuses intellectuelles ». Par exemple, la grève générale érigée en mythe doit être salutaire pour l’homme moral. Puisque, malgré certains préjugés contemporains, celui-ci, selon Freund en parlant toujours des idées de Sorel, n'est pas voué à la « niaiserie » ni au « sentiment de culpabilité humanitariste » ni à la « pleurnicherie sur les vicissitudes humaines ».

Pourquoi préférer la grève générale aux autres grèves, spécialement contextualisées et localisées ? Tout simplement parce que les deuxièmes ne font jamais trembler réellement et totale-ment la classe supérieure. Sorel nous dit dans ses Réflexions sur la violence : « Je comprends que ce mythe de la grève générale froisse beaucoup de gens sages à cause de son caractère d’infinité. […] Tant que le socialisme demeure une doctrine entière-ment exposée en paroles, il est très facile de le faire dévier vers un juste milieu ; mais cette transformation est manifestement impossible quand on introduit le mythe de la grève générale, qui comporte une révolution absolue, […] qui donne au socialisme une valeur morale si haute et une si grande loyauté. »

Précisons que, dans le même ouvrage, Sorel défend le concept de mythe en tant que tel car les mythes, telles des allégories entretenant l’union et la mobilisation d’un groupe humain, sont des « moyens d’agir sur le présent ». Ensuite, « toute discussion sur la manière de les appliquer matériellement sur le cours de l'histoire est dépourvue de sens. C'est l'ensemble du mythe qui importe seul ».

En particulier, le mythe de la grève générale est celui « dans lequel le socialisme s'enferme tout entier, c'est-à-dire une organi-sation d'images capables d'évoquer instinctivement tous les sentiments qui correspondent aux diverses manifestations de la guerre engagée par le socialisme contre la société moderne ». Ainsi, il n’est pas « utile de raisonner sur les incidents qui peu-vent se produire au cours de la guerre sociale et sur les conflits décisifs qui peuvent donner la victoire au prolétariat ; alors mê-me que les révolutionnaires se tromperaient, du tout au tout, en se faisant un tableau fantaisiste de la grève générale, ce tableau pourrait avoir été, au cours de la préparation à la révolution, un élément de force de premier ordre, s'il a admis, d'une manière parfaite, toutes les aspirations du socialisme et s'il a donné à l'ensemble des pensées révolutionnaires une précision et une raideur que n'auraient pu leur fournir d'autres manières de penser ».

Une dernière remarque : en raison de sa conception de la violence, Sorel s’opposera à la philosophie des Lumières étant à l’origine de la démocratie parlementaire qu’il dénonce et vouant généralement un culte au pacifisme qui dépendrait du commerce (justification de l’existence du capitalisme).

Je termine cette partie avec des propos de Sorel issus de la fin de ses Réflexions sur la violence. Intéressants dans tous les cas, ils peuvent sembler au mieux idéalistes, au pire irréalistes et désuets compte tenu notamment de l’affaiblissement, en Occi-dent, de la conscience révolutionnaire authentique par le développement du secteur tertiaire et l’expansion du capitalisme moderne soutenue par la puissance des organisations politiques et économiques supranationales. « La violence prolétarienne a une tout autre signification historique que celle que lui attribuent les savants superficiels et les politiciens ; dans la ruine totale des institutions et des mœurs, il reste quelque chose de puissant, de neuf, d'intact, c'est ce qui constitue, à proprement parler, l'âme du prolétariat révolutionnaire ; et cela ne sera pas entraîné dans la déchéance générale des valeurs morales, si les travailleurs ont assez d'énergie pour barrer le chemin aux corrupteurs bourgeois, en répondant à leurs avances par la brutalité la plus intelligible […] C'est à la violence [prolétarienne] que le socialisme doit les hautes valeurs morales par lesquelles il apporte le salut au mon-de moderne. »

Toujours est-il qu’avec la crise économique actuelle et l’effondrement économique qui nous pend au nez, les mœurs et institutions artificielles érigées par les mondialistes peuvent bel et bien tomber en « ruine totale ». L’espérance se situe alors dans toutes les composantes populaires qui parviennent encore à résister tant bien que mal à ces précédentes mœurs et institutions, à vivre dans la Décence commune (contre la précédente déchéance commune). Décence commune, ou ordinaire : concept de l’écrivain britannique George Orwell (comme quoi, un Georges peut en cacher un autre) redéfini par le philosophe contemporain Jean-Claude Michéa comme notamment un « mixte, historiquement constitué, de civilités traditionnelles et de dispositions modernes qui ont jusqu’ici permis de neutraliser une grande par-tie de l’horreur économique ». (L’Enseignement de l’ignorance).

NOTES (1) Les « procédés anarchistes » contre les « grands pontifes socialistes »

Georges Sorel, en accord avec les anarchistes méprisant les politiciens socialistes, aurait souscrit, je pense, aux propos suivants d’Émile Henry (1872-1894), jeune militant anarchiste guillotiné à la suite d’attentats dont il était l’auteur : « J’avais suivi avec attention les événements de Carmaux. Les premières nouvelles de la grève m’avaient comblé de joie : les mineurs paraissaient disposés à renoncer aux grèves pacifiques et inutiles, où le travailleur confiant attend patiemment que ses quelques francs triomphent des millions des compagnies. Ils semblaient entrés dans une voie de violence qui s’affirma résolument le 15 août 1892. Les bureaux et les bâtiments de la mine furent envahis par une foule lasse de souffrir sans se venger : justice allait être faite de l’ingénieur si haï de ses ouvriers, lorsque des timorés s’interposèrent. Quels étaient ces hommes ? Les mêmes qui font avorter tous les mouvements révolutionnaires, parce qu’ils craignent qu’une fois lancé le peuple n’obéisse plus à leurs voix, ceux qui poussent des milliers d’hommes à endurer des privations pendant des mois entiers, afin de battre la grosse caisse sur leurs souffrances et se créer une popularité qui leur permettra de décrocher un mandat – je veux dire les chefs socialistes – ces hommes, en effet, prirent la tête du mouvement gréviste. On vit tout à coup s’abattre sur le pays une nuée de messieurs beaux parleurs, qui se mirent à la disposition entière de la grève, organisèrent des souscriptions, firent des conférences, adressèrent des appels de fonds de tous les côtés. Les mineurs déposèrent toute initiative entre leurs mains. Ce qui arriva, on le sait. La grève s’éternisa, les mineurs firent une plus intime connaissance avec la faim, leur compagne habituelle ; ils mangèrent le petit fonds de réserve de leur syndicat et celui des autres corporations qui leur vinrent en aide, puis au bout de deux mois, l’oreille basse, ils retournèrent à leur fosse, plus misérables qu’auparavant. Il eût été si simple, dès le début, d’attaquer la compagnie dans son seul endroit sensible, l’argent ; de brûler le stock de charbon, de briser les machines d’extraction, de démolir les pompes d’épuisement. Certes, la compagnie eût capitulé bien vite. Mais les grands pontifes du socialisme n’admettent pas ces procédés là, qui sont des procédés anarchistes. À ce jeu il y a de la prison à risquer, et, qui sait, peut être une de ces balles qui firent merveille à Fourmies. On y gagne aucun siège municipal ou législatif. Bref, l’ordre un instant troublé régna de nouveau à Carmaux. La compagnie, plus puissante que jamais, continua son exploitation et messieurs les actionnaires se félicitèrent de l’heureuse issue de la grève. Allons, les dividendes seraient en-core bons à toucher. »

(2) Une violence défendable car opposée aux pacifismes insidieux

Chez Max Weber, la neutralité axiologique est fondamentalement l’attitude du sociologue « n’émettant aucun jugement de valeur dans ses travaux », autrement dit, devant « prendre en compte, sans jugement personnel, les valeurs morales, les mœurs et les coutumes concernées dans les rapports sociaux qu’il analyse » (L’Anarque).

La neutralité axiologique de l’État libéral signifie, sinon, que, sur « le plan des valeurs (morale, éthique, religion), […] il ne doit à aucun moment incarner ni donner un jugement » (L’Anarque). Ce qui ne veut pas dire que l’État libéral est « apolitique ».

À notre époque et sous la houlette de la gauche libérale – donc, entre autres, du politiquement correct –, la neutralité axiologique sert à une pacification idéologique de la société et laisse libre cours à une « pacification » par le commerce qui ravit la droite libérale. Je mets des guillemets car, si officiellement la mondialisation se veut « heureuse » par le libre échange intégral, les choses sont différentes dans le quotidien des classes labo-rieuses. La pacification en question débouche plutôt, concrète-ment, dans un asservissement populaire par notamment le consumérisme et le salariat généralisés. L’homme lui-même devient marchandise – donc outil de consommation – puisqu’il doit sa-voir « se vendre » sur le marché du travail, stimulant les règles anti-libertés d’une concurrence acharnée. En réalité, nous évoluons donc bien moins sous le règne de « la paix par le commerce » que sous celui d’une violence économique qui déshumanise.

À savoir aussi qu’une politique de gauche peut parfois engendrer plus de violence économique qu’une politique de droite dans la mesure où, dans les couches populaires, la pilule est censée mieux passée sous l’étiquette « de gauche ». Car il existe ces refrains intellectuels et, plus globalement, cette pseudo-éthique moderne intégrés dans une idéologie du progrès, nommée progressisme, actuellement dominante et publiquement portée par les appareils politiques dits « de gauche ».

Nous pouvons résumer ce double processus de pacification dans la formule suivante : la gauche est l’idéologie et la droite le commerce. En même temps, je peux dire que le commerce idéalisé en Loi du Marché relève aussi d’une idéologie. Je dirais cependant qu’elle est surtout une stratégie économique de l’hyperclasse dans le but d’asseoir sa domination à la fois économique et politique – puisqu’elle contrôle les ficelles de la « politique politicienne » pour, justement, faire mieux passer la pilule précédente. (L’hyperclasse comprend les dirigeants des organismes économiques inter-nationaux, « les patrons de multinationales, ceux des principaux groupes pétroliers et des grandes banques mondiales (l’aristocratie financière), et ces intellectuels et économistes en tous genres, se voulant déracinés pour s’assurer d’être en dehors de toute sensibilité morale qui compromettrait leur mépris des réalités sociales élémentaires et des spécificités culturelles de tel ou tel peuple ».)

Une remarque historique : une forme de progressisme a donné le pacifisme de gauche d’entre les deux guerres mondiales du XXe siècle. Le fameux « jamais plus la guerre ! » comme mot d’ordre de ce pacifisme a freiné, chez un certain nombre de ses représentants, l’entrée en résistance voire amené à la collaboration avec les Nazis. À l’inverse, des gens issus de la droite, ne suivant pas de doctrine particulière, ont su répondre naturellement et plus facilement à l'appel de la liberté, aussi bien extérieur à eux (Charles De Gaulle) qu'intérieur (instinct de révolte, fibre anarchique).

Quant à l’Union européenne, ne repose-t-elle pas sur ce précédent mot d’ordre en ayant vendu, telle une piqûre de rappel pacifiste s’assurant d’assommer les démocraties nationales, le libre échange intégral – institutionnalisant une liberté du commerce adaptée à la modernité du néo-capitalisme – comme forcé-ment vertueux, censé nous protéger de toute guerre intra-européenne ?

13:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

Les commentaires sont fermés.