07/02/2012

Les socialistes utopiques du XIXe siècle : le Comte de Saint-Simon

1) Eléments biographiques

Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon est né le 17 octobre 1760. Sa famille prétend descendre de Charlemagne et il est le petit cousin du duc de Saint-Simon, le célèbre mémorialiste du règne de Louis XIV. Il refuse de faire sa première communion, montrant ainsi très tôt des convictions athées. Son père le fait enfermer à Saint Lazare. Libéré il lit Rousseau et d'Alembert.

Il s'engage dans l'armée du roi en 1777 et participe à la guerre américaine d'indépendance. Il est présent à la bataille de Yorktown en 1781 et est fait prisonnier par les troupes anglaises. Ce qui l'intéresse, du reste, et même le fascine est moins la politique que l'économie du Nouveau Monde. L'industrie y est déjà naissante, la religion s'est retirée. Il rentre en France en 1783 avec la signature du traité de Versailles et est mis en congé de l'armée. Il parcourt alors l'Europe, La Hollande, l'Espagne.

Il est le témoin actif de la Révolution française. Alors en Picardie, il participe à la rédaction des cahiers de doléance dans sa région. Puis il fréquente les sociétés populaires de la capitale parisienne. Il est arrêté en novembre 1793 et placé à la prison de Sainte-Pélagie pendant la Terreur car des membres de sa famille ont rejoint le camp contre-révolutionnaire, ce qui fait de lui un suspect. Il est libéré peu après le 9 thermidor an II et la chute de Robespierre. Au service du Directoire, il remplit diverses missions secrètes.

Grâce à des spéculations sur la vente des biens nationaux, il fonde une entreprise de transport et se marie en août 1801 mais divorce l'année suivante. Il demande la main de Madame de Staël… qui la refuse. En 1805, son entreprise fait faillite. Ruiné, il vit de l'aide de sa famille. A partir de 1807 il est copiste au Mont-de-piété.

En 1803, il écrit une Lettre d'un habitant de Genève à ses contemporains où il défend l'idée que les affaires publiques doivent être confiées aux scientifiques, aux artistes et aux entrepreneurs.

En 1808, il publie une Introduction aux travaux scientifiques du XIX° siècle et en 1813 Mémoire sur la science de l'homme et Théorie de la gravitation universelle.

A partir de 1814, il a pour amis puis secrétaires l'historien Augustin Thierry puis (à partir de 1817) le philosophe Auguste Comte. C'est en 1814 qu'il publie De la réorganisation de la société européenne

En 1816, il lance la revue L'industrie En 1819, il lance un périodique, Le politique et publie L'organisateur où se trouve la célèbre parabole des abeilles et des frelons. L'auteur est bientôt poursuivi par les tribunaux, accusé de subversion mais est acquitté car ses théories sont considérées comme peu sérieuses.

De 1820 à 1822, il publie plusieurs volumes d'un Système industriel. Mais ses idées ne le font pas vivre. Il est dans la misère, perd l'amitié d'Auguste Comte et tente de se suicider en 1823. Un banquier, Olinde Rodrigues, lui vient en aide, subvient à ses besoins et devient même son disciple. En 1825 paraît le Nouveau christianisme

Saint-Simon meurt le 19 mai 1825. Peu lues de son vivant, ses œuvres seront interprétées et développées notamment par Barthélémy Prosper Enfantin. Mais ceux qu'on appellera les saint-simoniens auront des idées qui s'éloigneront de celles du maître dont ils se réclament.

2) La pensée de Saint-Simon

a) l'expérience américaine

En 1779 (donc dix ans avant la Révolution Française) il part pour l'Amérique combattre pour l'indépendance des États-Unis. Il s'y passionne pour la liberté industrielle. Il comprend que la révolution américaine ouvre une nouvelle ère. Une forme de civilisation va naître : une civilisation de la production. Les États-Unis apparaissent comme un pays où le dogme religieux est éteint puisque toute religion se voit admise et qu'aucune ne domine. L'Amérique ignore les privilèges de classe, l'oppression et l'exploitation des laborieux par les oisifs. Il n'y a pas de nation fainéante vivant aux dépens de la nation travaillante. Dans l'ancien monde gouvernent les improductifs. Le poids de l'État se manifeste en Amérique avec une force moindre qu'en Europe. Dans une nation égalitaire le carcan étatique ne torture point les industriels : les Américains s'attachent au développement de l'industrie et garantissent la liberté individuelle.

Saint-Simon, en héritier des lumières veut qu'un « conseil scientifique » gère la planète. Au savoir de guider et d'administrer la communauté. Savants et artistes dirigeront la marche de l'esprit humain. Le travail se précise par contraste avec le parasitisme des oisifs « L'homme doit travailler » Le travail est une extériorisation productive dans le domaine de la création littéraire et scientifique comme dans celui de l'effort technique. À ce monde où l'homme organise et dompte le réel, soumet les choses à sa volonté, s'oppose la jouissance de l'oisif.

À partir de 1816, le concept de travail se trouve de plus en plus clairement formulé et explicité. Tout apparaît comme devant se faire par l'industrie et par conséquent pour elle. Du pouvoir savant nous passons au pouvoir industriel, à la mise en relief de la classe des industriels, seule classe utile. Les savants lui seront subordonnés. Le travail est l'essence de l'homme. « La société toute entière repose sur l'industrie ». L'industrie désigne toute production, toute relation, tout acte par lequel s'opère l'humanisation de la nature. Comme chez Marx, il faut avoir pour principe l'homme incarné dans une situation historique, l'être en tant que producteur.

Mais la méthode de Saint-Simon reste utopiste : le « gouvernement des choses » sera le produit du discours et de la persuasion. La violence est exclue de l'univers saint-simonien. Il hérite en cela de la pensée des Lumières : la société libre s'impose d'elle-même. L'ère industrielle est un nouveau moment de l'esprit qui succède au temps d'ignorance et de barbarie.

b) La parabole des abeilles et des frelons

Si le travail est premier, si l'industrie informe le monde et éduque l'homme, l'oisiveté par ruse et violence s'empare des fruits du travail. Le grand conflit de la nation travaillante et de la nation fainéante nous fournit le schème de toute lutte de classes à l'époque industrielle. Le labeur des abeilles est spolié au profit d'une armée de frelons.

Là où Marx spécifiera la relation d'exploitation sous la forme du lien entre l'ouvrier et le capitalisme, Saint-Simon creuse le thème plus général de l'interaction entre la production et la consommation non productive. L'art de gouverner est l'opération qui légitime le vol généralisé. L'industrie s'est trouvée exclue de toute participation active à l'État et à la direction du pays. La vie sociale morte et sclérosée possède toutes les commandes de la nation.

« Nous supposons que la France perde subitement ses cinquante premiers physiciens, ses cinquante premiers chimistes, ses cinquante premiers physiologistes… et les cent autres personnes de divers états non désignés, les plus capables dans les sciences, dans les beaux-arts et dans les arts et métiers (…), la nation deviendrait un corps sans âme, à l'instant où elle les perdrait » Si la France perdait le même jour officiers, ministres, conseillers d'États, nobles et autres parasites, « il n'en résulterait aucun mal politique pour l'État » Ce texte célèbre exprime non seulement le thème de la lutte des classes et du dépérissement de l'État mais aussi le credo fondé sur l'éthique du travail.

Saint-Simon pose le principe de la lutte des classes avec la plus grande netteté. L'antagonisme des classes a été, jusqu'à présent, le trait distinctif des sociétés humaines. Saint-Simon annonce le célèbre principe du Manifeste. Le conflit principal s'est noué entre nobles et producteurs.

Saint-Simon analyse la genèse historique de la lutte des classes. Le système féodalo-militaire est né au IV° siècle et se constitue définitivement au XI° siècle. La capacité industrielle a été apportée par l'affranchissement des communes. Avec les communes apparaît la propriété industrielle libérée de la puissance seigneuriale. De même le pouvoir spirituel progresse dès que les Arabes introduisent en Europe les ferments de la positivité scientifique. Or nul plan humain n'est préparé d'avance. L'Esprit (comme chez Hegel) se fait, sans se soucier des individus qui sont, au contraire, ses instruments (Ruse de la raison ?) Le glas du pouvoir féodalo-militaire a sonné. Le résultat de la lutte des classes est le suivant : l'industrie s'enrichit à force de patience et d'économie. D'abord esclave, elle est maintenant indépendante de la classe féodale qui lui est économiquement subalternisée.

Le concept de classe industrielle est ambigu. Saint-Simon tend parfois à tout homogénéiser, unifier. Mais peu à peu les textes mettront en relief les divisions au sein de la classe industrielle. Les producteurs sont divisés. La classe la plus nombreuse et la plus pauvre, celle qui n'a que le travail de ses bras, ne peut être confondue avec les chefs des travaux industriels, honorés et puissants et possédants, d'une certaine façon, le pouvoir.

c) La classe des prolétaires

1789 introduit une nouvelle problématique. Jusque là la masse du peuple, des industriels faisait corps contre l'action de la féodalité : lutte contre les privilégiés, les nobles. La Révolution accomplie, les chefs des travaux industriels ont tiré de substantiels avantages du nouveau régime. La classe des prolétaires commence alors à poindre. L'unité des producteurs a été détruite. Existe une classe qui n'a pas d'autre moyen d'existence que ses bras et dont le sort est inséparable d'un nouveau christianisme. Le projet social de Saint-Simon se situe dans une optique religieuse : théorie des fins, religion de l'humanité souffrante (ce qui n'est pas contradictoire puisque toute religion est pour lui une conception scientifique matérialisée, une application de la science). Le principe de l'amour a pour objet l'amélioration du destin de la classe des prolétaires.

Dans la Lettre à messieurs les ouvriers il écrit : « Vous êtes riches et nous sommes pauvres. Vous travaillez de la tête et nous des bras. Il résulte de ces deux différences fondamentales que nous sommes et devons être subordonnés » Le bloc se fragmente mais la classe ouvrière ne s'affirme pas sujet. Elle est subordonnée aux chefs des travaux industriels. Le véritable sens de l'égalité manqua à Saint-Simon.

Dans De l'organisation sociale (1825), apparaît la classe des prolétaires comme groupe responsable. Ils peuvent être admis comme sociétaires. Se dessine le prolétariat comme groupe éduqué.

Il existe un écart entre Saint-Simon et Marx : d'un côté le prolétariat est certes conçu comme responsable mais reconnaissant la supériorité des chefs, de l'autre une classe ouvrière sujet et non plus subordonnée. Le prolétariat n'est pas encore chez Saint-Simon la négation vivante de la société bourgeoise. L'époque ne peut encore le permettre.

d) Les classes intermédiaires

Ce sont les légistes et les métaphysiciens. Leur fonction fut médiatrice mais ils ne subsistent plus désormais que comme fossiles inutiles et parasitaires. Légistes et métaphysiciens représentaient un organe de transition destiné à ce que le système industriel ne dépérisse point sous l'action de la féodalité. S'imposait un régime assouplissant le pouvoir théologique. Ce dernier survit mais fait obstacle à l'épanouissement du régime industriel. Légistes et métaphysiciens dirigent les affaires publiques, renforcent l'État, figent le processus historique. Ce sont les bourgeois au sens général du terme. La haine pour les légistes et métaphysiciens est en fait dirigée contre l'État non administratif mais instrument de coercition. Saint-Simon critique l'État et rêve d'une société non oppressive, d'une communauté libre dégagée des chaînes gouvernementales et bureaucratiques. Il faut dissoudre l'État et la caste qui le soutient. L'État est l'obstacle essentiel. Saint-Simon annonce Marx :

Appareil gouvernemental et étatique représente les classes sociales dominatrices. Il incarne celles qui possèdent le pouvoir.

Cet État entrera en sommeil avec l'apparition d'un règne véritablement industriel. Lorsque l'anarchie économique cèdera la place à l'organisation industrielle, l'État sera dissous en tant qu'État.

Les gouvernements administrent les affaires générales dans leur intérêt au lieu de les gérer dans l'intérêt des peuples. Les gouvernants devraient jouer le rôle de délégués, de domestiques de la nation travaillante. Gouverner n'est pas un travail positif. L'État doit simplement veiller à ce qu'un processus dont il n'a pas la direction réelle se déroule sans trouble et doit par conséquent s'effacer au maximum. À la force et à la violence, à la coercition se substitue une coordination. Le passage de la forme étatique à la forme administrative est la subordination des gouvernants. Leur rôle consiste à se plier à la discipline que le réel et le peuple leur assignent. Il faut laisser la place au « gouvernement des choses » cf. Engels : « Le passage du gouvernement des hommes à une administration des choses, et à une direction des opérations de production, donc l'abolition de l'État se trouve déjà clairement énoncés ici » Ceci fait aussi de Saint-Simon un des fondateurs de la pensée anarchiste. Car ce triple pouvoir industriel, savant, artiste doit s'effacer pour que s'effectue un processus scientifique et rationnel. Le pouvoir s'autodétruit. Le seul critère d'un fonctionnement démocratique est la possibilité de répudier les institutions coercitives. Si un système politique ne tend point à réaliser l'intérêt de la masse alors il lui faut pour subsister, faire appel aux forces répressives. Mais lorsque chacun aperçoit nettement le but d'amélioration vers lequel on marche, l'appareil gouvernemental peut s'effacer le plus possible.

Un autre christianisme va s'engendrer mais sa condition première est la mort de la théologie. Le paradis dont parle Saint-Simon n'est pas celui qui se donne dans un au-delà. Saint-Simon salue la venue d'une organisation fondée sur l'amour. Il faut œuvrer pour l'amélioration du sort du prolétariat, œuvrer pour la classe la plus pauvre (et non par elle). Ce christianisme définitif annonce le bonheur terrestre. C'est un eudémonisme qui veut éliminer non les classes mais le conflit des classes, élever le monde social au bonheur.

Saint-Simon pêche par optimisme. Il élude le problème essentiel des méthodes d'action. Il reste utopiste parce que prisonnier de son époque.

Colette Kouadio - professeur de philosophie

13:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

04/02/2012

Les socialistes utopiques du XIXe siècle : Robert Owen

1) Eléments biographiques

1) Eléments biographiques

Robert Owen naît en 1771 au Pays de Galle. Parti de rien, il emploie 500 ouvriers alors qu'il n'a que 20 ans et devient, en 1800, grâce à un riche mariage, propriétaire d'une importante filature de coton de 1000 employés à New Lanark en Ecosse. Il en fait une usine modèle, luttant pour améliorer la condition ouvrière. Il refuse en particulier d'employer les enfants de moins de 10 ans, crée jardins d'enfants et cours du soir.

Voulant généraliser ses principes il intervient auprès du pouvoir mais perd progressivement ses soutiens politiques. Ses projets de « villages de coopération » ne parviennent pas à se réaliser et il part aux Etats-Unis en 1824. Il s'agit de mettre en place une communauté autonome de 500 à 2000 personnes avec édifices publics, cuisine, réfectoire, école, bibliothèque etc. Ce sera l'éphémère communauté de New Harmony dans l'Indiana où Owen achève d'engloutir sa fortune. La communauté disparaît en 1827.

De retour en Angleterre en 1829, il met en place un réseau de coopératives, puis un système de bourse du travail et enfin, en 1834, une union syndicale, La Grand National Consolidated Trades Union elle aussi éphémère. Face à tous ces échecs, il décide de publier sa doctrine et écrit de 1834 à 1845 le Livre du nouveau monde moral. Il participe à la naissance d'un mouvement appelé socialisme à travers plusieurs regroupements. Ce socialisme atteint son apogée vers 1840 où il touche des dizaines de milliers d'ouvriers et d'artisans dont l'enthousiasme conduira à la création de l'exploitation communautaire de Queenwood, dans le Hampshire en 1839. Son échec en 1845 entraîne l'effondrement du mouvement.

Owen continue jusqu'à la fin de sa vie de multiplier les projets de réforme sociale, harcelant les gouvernements du monde entier. Il meurt en 1858. Son influence sur les utopistes français, notamment Cabet, fut importante.

2) La pensée de Robert Owen

Robert Owen pense qu'il suffit de contempler le bien pour le faire et est hostile à toute méthode violente. Il faut une « révolution par la raison ». La méchanceté a son origine dans le jugement faux et l'origine des maux de l'espèce humaine se situe dans des connaissances inadéquates. Autrement dit, les conditions du bonheur sont d'abord données par la sortie hors de la caverne et la tâche sociale consiste à passer des ombres vers la vraie vie, vers le soleil de l'intelligible. On est ici dans une optique platonicienne.

L'homme subit le poids de l'ignorance mais aussi des circonstances. « Des opinions fausses, la plus pernicieuse n'est-elle pas la croyance en la liberté de la volonté ? » L'homme ne se fait pas mais subit. Il est la proie de la situation, du réel « L'homme ne forme pas lui-même son caractère, on le lui forme » Owen croit en un déterminisme mécaniste strict. « L'homme est un être composé dont le caractère est formé de sa constitution ou de l'organisation qu'il apporte en naissant et des effets des circonstances extérieures »

Si la volonté est impuissante, l'idée de mérite s'évanouit. Le système de sanction perd sa raison d'être. S'il n'y a point de liberté, il n'y a point non plus de responsabilité. Dans l'univers d'Owen, privé de l'illusion de la liberté, tous peuvent s'accepter réciproquement et vivre en communauté. Les individus innocents se rapprochent en s'unissant sans défiance. Le tout est de déculpabiliser totalement l'être humain.

Le projet d'Owen est un projet de rationalité totale. Il faut extirper, arracher tout élément contraire à la raison. C'est un effet de la philosophie des Lumières, peut-être plus présente chez Owen que chez tous les autres penseurs socialistes. La raison, en bataille contre les préjugés, remet le monde sur sa tête. Il faut repousser le monde du maître et de l'esclave. La tyrannie est contraire à la raison mais aussi les mauvaises passions, les guerres, les crimes, la désunion etc.

Il faut une religion rationnelle qui est étrangère aux religions du monde. Les religions ont opposé les hommes, la vraie religion les unira dans l'application du savoir. « La vraie religion consiste uniquement dans l'acquisition de la connaissance du vrai et son application à la pratique, conformément aux faits et lois de la nature humaine »

On trouve chez Owen, l'idée que les forces productives peuvent créer « une surabondance de richesse pour tous » Le travail est source de richesse et dans un système scientifiquement géré, il est facile de produire au-delà des besoins. La limitation des ressources est seulement due au profit et à l'économie égoïste.

La première tentative de réalisation de ces idées est celle de New Lanark. Owen trouve une communauté où règne vice et immoralité (ivrognerie, vol etc.) Il pense que nulle punition ni sanction ne sont fondées mais qu'il faut agir sur les circonstances. Il faut introduire de nouvelles causes pour produire de nouvelles habitudes. Il agit sur le petit groupe d'ouvriers qui lui semble le plus intelligent et s'efforce d'expliquer ses intentions. Il augmente les salaires et diminue la durée du temps de travail à 10 h. par jour. Il parvient à faire baisser le prix de la nourriture et de l'habillement pour augmenter le confort des ouvriers en baissant ses propres profits et réussit à faire de New Lanark un établissement modèle. Il institue un nouveau système d'éducation où n'existe plus de punition ni de récompense mais où il s'agit d'expliquer aux enfants les conséquences de leurs actes. Montrer les mauvaises conséquences c'est faire appel à la raison pour orienter vers le bien. Il faut suivre le plan de la nature et les enfants ne doivent pas travailler avant 12 ans.

New Lanark est une éclatante réussite. Les ouvriers deviennent des êtres normaux. Néanmoins ces ouvriers restent ses esclaves et Owen comprend que pour corriger cela il faut admettre que la propriété privée est irrationnelle : « Ces gens étaient des esclaves à ma merci toujours susceptibles à n'importe quel moment d'être congédiés et sachant que dans ce cas ils devaient tomber dans la détresse après ce bonheur limité dont il jouissait maintenant »

Le travail humain engendre une richesse supplémentaire qui échappe aux ouvriers. La population de New Lanark (2500 personnes) produit autant de valeurs que 600 000 personnes moins d'un siècle auparavant. Où est partie la différence ? Elle est aux mains des propriétaires Owen se rapproche des conceptions communistes.

Puisque le travail est objet de vol, il faut une société coopérative plus juste et morale. Il faut créer un village communautaire. Owen pense que le système fera boule de neige, que la communauté parfaite sera imitée par tous. Il réunit 800 personnes mais sans lien réel entre elles, sans visée commune. La communauté est créée le 1er mai 1825. Une anarchie totale règne dans la production. Chacun vit à sa guise sans ordre de répartition du travail. Tout est laissé à l'arbitraire des bonnes volontés individuelles. Owen veut alors un droit à la satisfaction identique des besoins mais l'effort fourni pour cela n'occupe plus la première place de ses préoccupations théoriques. La communauté se perd en vaines discussions et la paresse se généralise. A New Harmony chacun s'efforce d'exploiter son prochain le plus possible. C'est l'échec.

Owen rentre en Angleterre. Son optimisme s'oppose au principe de la lutte des classes « Que ce soit donc la raison, la discussion saine, et non la passion, le préjugé, l'esprit partisan ou toute autre mesquinerie qui caractérisent désormais l'organe officiel et public du syndicat unifié » Il n'y a dans cette philosophie aucune conception du « négatif » creusant l'esprit d'une époque, aucun concept de la révolution. L'éclat du vrai seul doit agir.

Colette Kouadio - professeur de philosophie

13:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

03/02/2012

Libertango, par Grace Jones

12:22 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

31/01/2012

Une citation phare pour une étude phare de Albert Camus

L'absurde naît de cette confrontation

entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde.

Albert Camus dans Le mythe de Sisyphe

13:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

29/01/2012

L'art selon Hegel (partie 1)

L'art est pour Hegel la façon privilégiée par laquelle l'esprit prend conscience de lui-même, se montre en spectacle. L'art a pour but de se représenter soi-même, de mettre notre conscience dans les choses et de la présenter au spectacle des autres. Il est donc de nature intelligible. L'artiste met sa conscience dans les choses pour se montrer aux autres et se voir lui-même. L'art est objectivation de soi, de sa conscience.

L'art est pour Hegel la façon privilégiée par laquelle l'esprit prend conscience de lui-même, se montre en spectacle. L'art a pour but de se représenter soi-même, de mettre notre conscience dans les choses et de la présenter au spectacle des autres. Il est donc de nature intelligible. L'artiste met sa conscience dans les choses pour se montrer aux autres et se voir lui-même. L'art est objectivation de soi, de sa conscience.

Cependant l'idée revêt encore dans l'art une forme sensible et, du reste, Hegel pense que l'Art fait pour nous partie du passé. C'est du reste ce déclin qui permet la venue de l'Esthétique c'est à dire une réflexion philosophique sur l'art.

C'est dans la religion et dans la philosophie que l'Esprit se libère du sensible et atteint l'absolu.

Colette Kouadio - professeur de philosophie

Je donnerai mon avis là-dessus dans la partie suivante. Louison-Antoine

13:39 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

27/01/2012

Une critique originale de l'administration dans le monde d'Astérix

22:22 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

26/01/2012

Les tourments de Corto

- Nous sommes fous mais le monde est beau par ses différences.

Et puis on ne sait jamais...

Parle-moi plutôt de ta cousine Pandore.

- Pandore s'est mariée cette année.

Elle a été amoureuse de toi...

16:46 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

24/01/2012

Des mots de La Boétie

"Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres,

"Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres,

et quand vous serez convaincus que le pouvoir

n'existe que parce que vous y consentez,

hé bien n'y consentez plus". (La Boétie)

19:24 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

23/01/2012

Ne confondons pas les Valéry !

Paul Valery a écrit : "La guerre est le massacre de millions de gens qui ne se connaissent pas,

au profit de quelques personnes qui se connaissent, mais ne se massacrent pas."

A quoi, quelques années plus tard, François Valéry - ce n'est pas le même homme - a répondu :

"Dans ce cas, aimons-nous vivants !"

Louison-Antoine

13:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

20/01/2012

Plaire à tout le monde ?

Qui cherche à plaire à tout le monde est sûr de ne pas se trouver.

Louison-Antoine

13:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

19/01/2012

Extrait de L'anarque

Je vous fais partager un extrait de mon brouillon sur mon essai L'anarque :

" [...] prenons l’exemple d’un amour non partagé. Parlons plus précisément de l’émotion qui en découle et peut être jugée à la fois triste et belle. Les quelques larmes d’un homme rendent humide le sombre rideau qui tombe devant le spectacle de son rêve pourtant si pacifique et sensuel mais à présent achevé. Ces larmes sont certainement les marques d’une résignation qui n’est pas encore tout à fait pleine. Si, comme penseraient l’anarque mais aussi le solipsiste, il fait bon vivre à travers nos rêves, ceux-ci restent toutefois à démarquer nettement d’une réalité qui quelquefois rappelle, avec une intangibilité absolue, le désespoir.

Si, comme penseraient l’anarque mais aussi le solipsiste, il fait bon vivre à travers nos rêves, ceux-ci restent toutefois à démarquer nettement d’une réalité qui quelquefois rappelle, avec une intangibilité absolue, le désespoir.

Albert Camus écrit qu’il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. Mais peut-il y avoir amour de vivre sans espoir ? Aussi, n’est-ce pas l’amour de vivre ses rêves qui grandit par le désespoir de vivre une réalité ?

Si un homme divorce de tout espoir, il divorce également de ses rêves qui maintiennent cet espoir en vie. La révolte de l’anarque se poursuit malgré tout. Même dans l’abandon de ce genre de rêves. Elle accouche d’un bonheur instantané, qui sera semé d’autres rêves sans espoirs qui le brouillent. L’espérance n’est pas l’espoir. L’espérance sait naître d’une résignation ; et le rêve de l’anarque en est, dans sa psyché, sa représentation. Elle n’a point d’autre fin que d’esquisser au quotidien ce précédent bonheur."

Louison-Antoine

15:21 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

18/01/2012

Quand Corto Maltese veille sur les autres

11:58 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

14/01/2012

Pauvre gladiateur

Il existait autrefois un gladiateur sourd.

Il était bouché à l'arène...

Louison-Antoine

11:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

12/01/2012

Ethique et morale. Partie 3 sur 3

3) Sagesse pratique

J'aimerais donner le début d'une justification à la troisième thèse énoncée au début, à savoir qu'un certain recours de la norme morale à la visée éthique est suggéré par les conflits qui naissent de l'application même des normes à des situations concrètes. Nous savons depuis la tragédie grecque, et singulièrement depuis l’Antigone de Sophocle, que des conflits naissent précisément lorsque des caractères obstinés et entiers s'identifient si complètement à une règle particulière qu'ils en deviennent aveugles à l'égard de toute autre : ainsi en est-il d'Antigone, pour qui le devoir de donner la sépulture à un frère l'emporte sur la classification du frère comme ennemi par la raison d’État ; de même Créon, pour qui le service de la Cité implique la subordination du rapport familial à la distinction entre amis et ennemis. Je ne tranche pas ici la question de savoir si ce sont les normes elles-mêmes qui s'affrontent dans le ciel des idées - ou si ce n'est pas seulement l'étroitesse de notre compréhension, liée précisément à l'attitude morale détachée de sa motivation éthique profonde. Guerre des valeurs ou guerre des engagements fanatiques, le résultat est le même, à savoir la naissance d'un tragique de l’action sur le fond d'un conflit de devoir. C'est pour faire face à cette situation qu'une sagesse pratique est requise, sagesse liée au jugement moral en situation et pour laquelle la conviction est plus décisive que la règle elle-même. Cette conviction n'est toutefois pas arbitraire, dans la mesure où elle fait recours à des ressources du sens éthique le plus originaire qui ne sont pas passées dans la norme.

Je donnerai trois exemples, pris chacun dans une des trois composantes de l'éthique : estime de soi sollicitude sens de la justice.

Un conflit naît au niveau de la première composante d'estime de soi, dès lors qu'on lui applique la règle formelle d’universalisation dont nous avons dit plus haut qu'elle est le socle de l'autonomie du sujet moral. Or, appliquée à la lettre, cette règle d'universalisation crée des situations conflictuelles, dès lors que la prétention universaliste, interprétée par une certaine tradition qui ne s'avoue pas, se heurte au particularisme solidaire des contextes historiques et communautaires d'effectuation de ces mêmes règles. Nous sommes les témoins et souvent les acteurs, en Europe occidentale, de tels conflits où s'affrontent la morale des droits de l'homme et l'apologie des différences culturelles. Ce que nous ne voyons pas, c'est que la prétention d'universalisme attachée à notre profession des droits de l'homme est elle-même entachée de particularisme, en raison de la longue cohabitation entre ces droits et les cultures européennes et occidentales où ils ont été pour la première fois formulés. Cela ne veut pas dire que d'authentiques universaux ne soient pas mêlés à cette prétention ; mais c'est seulement une longue discussion entre les cultures - discussion à peine commencée - qui fera paraître ce qui mérite vraiment d'être appelé « universel ». Inversement, nous ne ferons valoir notre prétention à l'universalité que si nous admettons que d'autres universaux en puissance sont aussi enfouis dans des cultures tenues pour exotiques. Une notion, paradoxale je l'avoue, se propose : celle d'universaux en contexte ou d'universaux potentiels ou inchoatifs. Cette notion rend le mieux compte de l'équilibre réfléchi que nous cherchons entre universalité et historicité. Seule une discussion au niveau concret des cultures pourrait dire, au terme d'une longue histoire encore à venir, quels universaux prétendus deviendront des universaux reconnus.

Je propose un deuxième exemple de conflit de devoirs que j'emprunte à la sphère éthique de la sollicitude et de son équivalent moral, le respect. J'aurais pu m'attacher à la question rebattue de la vérité due au mourant, ou à celle de l'euthanasie, ou m'engager dans la controverse du droit à l'avortement dans les premiers mois de la grossesse. Je n'aurais pas manqué d'invoquer la sagesse pratique dans des situations singulières qui sont le plus souvent des situations de détresse et de plaider pour une dialectique fine entre la sollicitude adressée aux personnes concrètes et le respect de règles morales et juridiques indifférentes à ces situations de détresse. J'aurais insisté aussi sur le fait que ce n'est jamais seul que l'on décide, mais au sein de ce que j'appellerai une cellule de conseil, où plusieurs points de vue sont en balance, dans l'amitié et le respect réciproques. J'ai préféré prendre un exemple pour lequel il a été fait appel à mon propre jugement dans le cadre d'une discussion au sein d'Amnesty Intemational. Il s'agit de la pratique de la médecine dans des situations à haut risque, comme l'internement psychiatrique, le régime carcéral, voire la participation à l'exécution de la peine capitale, etc. Le médecin consulté dans le cadre de la prison ne peut pas exercer à plein sa vocation définie par le devoir d'assistance et de soins, dès lors que la situation même dans laquelle il est appelé à le faire constitue une atteinte à la liberté et à la santé, requise précisément par les règles du système carcéral. Le choix, pour le médecin individuel, est entre appliquer sans concession les exigences issues du serment d'Hippocrate, au risque d'être éliminé du milieu carcéral, et consentir aux contraintes constitutives de ce milieu le minimum d'exceptions compatibles avec le respect de soi, le respect d'autrui et celui de la règle. Il n'y a plus de règle pour trancher entre les règles, mais, une fois encore, le recours à la sagesse pratique proche de celle qu'Aristote désignait du terme de phronesis (que l'on a traduit par « prudence »), dont l'Éthique à Nicomaque dit qu'elle est dans l'ordre pratique ce qu'est la sensation singulière dans l'ordre théorique. C'est exactement le cas avec le jugement moral en situation.

Le dernier exemple de jugement moral en situation que je propose relève du problème de la justice déjà évoqué deux fois, au plan éthique avec le juste et l'injuste, puis au plan moral avec la tradition contractualiste. Partons du point où nous nous sommes arrêtés avec la conception purement procédurale de la justice chez Rawls. Ce que cette conception ne prend pas en compte, c'est l'hétérogénéité des biens qui sont impliqués dans la distribution par laquelle on a défini les institutions en général. La diversité des choses à partager disparaît dans la procédure de distribution. On perd de vue la différence qualitative entre choses à partager, dans une énumération qui met bout à bout les revenus et les patrimoines, les positions de responsabilité et d'autorité, les honneurs et les blâmes. Rawls lui-même ouvre la voie à une mise en question du formalisme en faisant référence à l'idée de biens sociaux premiers. Or, si l'on demande ce qui qualifie comme bons ces biens sociaux on ouvre un espace conflictuel dès lors que ces biens apparaissent relatifs à des significations, à des estimations hétérogènes. Chez un auteur comme Michael Walzer, dans Spheres of Justice (1983), la prise en compte de cette réelle diversité des biens aboutit à un véritable démembrement de l'idée unitaire de justice, comme le suggère le titre de son livre. Constituent des « sphères » distinctes de justice les règles qui décident des conditions de la citoyenneté ; celles qui se réfèrent à la sécurité et au bien-être ; celles qui ont pour référence l'idée de marchandise, c'est-à-dire la notion de ce qui, par sa nature de bien, peut être ou non acheté ou vendu ; celles qui réglementent l'attribution des emplois, des positions d'autorité et de responsabilité sur une autre base que l'hérédité ou les relations personnelles. Or, les conflits ne naissent pas seulement des désaccords portant sur les biens qui distinguent ces sphères de justice, mais sur la priorité à donner aux revendications attachées à chacune C'est à cette situation embarrassante que doit faire face une nouvelle fois la sagesse pratique.

L'expérience historique montre en effet qu'il n'y a pas de règle immuable pour classer dans un ordre universellement convaincant des revendications aussi estimables que celles de la sécurité, de la liberté, de la légalité, de la solidarité, etc. Seul le débat public, dont l'issue reste aléatoire, peut donner naissance à un certain ordre de priorité. Mais cet ordre ne vaudra que pour un peuple, durant une certaine période de son histoire, sans jamais remporter une conviction irréfutable valable pour tous les hommes et pour tous les temps. Le débat public est ici l'équivalent, au plan des institutions, de ce que j'appelais tout à l'heure le cercle de conseil pour les affaires privées et intimes. Le jugement politique est, ici aussi, de l'ordre du jugement en situation. Avec plus ou moins de chance, il peut être le siège de la sagesse, de ce « bon conseil » qu'évoque le choeur d'Antigone. Cette sagesse pratique n'est plus une affaire personnelle : c'est, si l'on peut dire, une phronesis à plusieurs, publique, comme le débat lui-même. C'est ici que l'équité s'avère être supérieure à la justice abstraite. Parlant de l'équitable (épiéikês) et de sa supériorité à l'égard du juste, Aristote observe : « La raison en est que la loi est toujours quelque chose de général et qu'il y a des cas d'espèce pour lesquels il n'est pas possible de poser un énoncé général qui s'y applique avec certitude. » Et Aristote de conclure : « Telle est la nature de l'équitable : c'est d'être un correctif de la loi, là où la loi a manqué de statuer à cause de sa généralité » (Éthique à Nicomaque, V. 14, 1137 b 26-27). L'équité s'avère ainsi être un autre nom du sens de la justice, quand celui-ci a traversé les conflits suscités par l'application même de la règle de justice. Paul Ricoeur

10:11 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

10/01/2012

Vignette de Corto Maltese. La ballade de la mer salée

12:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

08/01/2012

Quand je te retrouve, Petit rubis

Quand je la retrouve, je me rends compte que j’avais en partie oublié son visage de porcelaine, la forme exquise de sa bouche, son charme innocent…

Quand je la retrouve, je me rends compte que j’avais en partie oublié son visage de porcelaine, la forme exquise de sa bouche, son charme innocent…

Quand je la retrouve, je reprends conscience de l’ampleur de sa beauté. Je la regarde toucher ses cheveux. Je regarde ses cheveux plutôt que ses yeux. Ses yeux qui me regardent me font baisser les miens, ou bien je lui souris…

Petit rubis, j’ai du mal à partir. Ce surnom te va si bien.

J’aime effleurer tes doigts fins. Ta voix douce m’est une musique en harmonie avec la délicatesse que tu m’inspires. Tes petits rires me donnent envie de savourer ta jeunesse éclatante.

Je voudrais enfin te dire : « Monte dans ma voiture, Petit rubis. Nous irons sur ces plages où je pourrai m’offrir à ta bouche, nous improviser une couche ensablée, te faire reposer sur moi tes angoisses et tes plaisirs. » Louison-Antoine

12:45 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

05/01/2012

Ethique et morale. Partie 2 sur 3

2) La norme morale

A la deuxième partie de cette étude revient la tâche de justifier la deuxième proposition de notre introduction, à savoir qu'il est nécessaire de soumettre la visée éthique à l’épreuve de la norme. Restera à montrer de quelle façon les conflits suscités par le formalisme, étroitement solidaire du moment déontologique, ramènent de la morale à l'éthique, mais à une éthique enrichie par le passage par la norme et inscrite dans le jugement moral en situation. C'est sur le lien entre obligation et formalisme que va se concentrer cette deuxième partie, en gardant pour fil conducteur les trois composantes de la visée éthique.

A la première composante de la visée éthique, que nous avons appelée « souhait de vie bonne », correspond, du côté de la morale, au sens précis que nous avons donné à ce terme, l'exigence d'universalité. Le passage par la norme est en effet lié à l'exigence de rationalité qui, en interférant avec la visée de la vie bonne, se fait raison pratique. Or, comment s'exprime l'exigence de rationalité ? Essentiellement comme exigence d'universalisation. A ce critère se reconnaît le kantisme. L'exigence d'universalité, en effet, ne peut se faire entendre que comme règle formelle, qui ne dit pas ce qu'il faut faire, mais à quels critères il faut soumettre les maximes de l'action : à savoir, précisément, que a maxime soit universalisable, valable pour tout homme, en toutes circonstances, et sans tenir compte des conséquences. On a pu être choqué par l'intransigeance kantienne. En effet, la position du formalisme implique la mise hors circuit du désir, du plaisir, du bonheur ; non pas en tant que mauvais, mais en tant que ne satisfaisant pas, en raison de leur caractère empirique particulier, contingent, au critère transcendantal d'universalisation. C'est cette stratégie d'épuration qui, menée à son terme, conduit à l'idée d'autonomie, c'est-à-dire d'autolégislation, qui est la véritable réplique dans l'ordre du devoir à la visée de la vie bonne. La seule loi, en effet, qu'une liberté puisse se donner, ce n'est pas une règle d'action répondant à la question : « Que dois-je faire ici et maintenant ? » mais l'impératif catégorique lui-même dans toute sa nudité : « Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne loi universelle. » Quiconque se soumet à cet impératif est autonome, c'est-à-dire auteur de la loi à laquelle il obéit. Se pose alors la question du vide, de la vacuité, de cette règle qui ne dit rien de particulier.

C'est pour compenser ce vide du formalisme que Kant a introduit le second impératif catégorique, dans lequel nous pouvons reconnaître l'équivalent, au plan moral, de la sollicitude au plan éthique. Je rappelle les termes de la reformulation de l'impératif catégorique qui va permettre d'élever le respect au même rang que la sollicitude : « Agis toujours de telle façon que tu traites l'humanité dans ta propre personne et dans celle d'autrui, non pas seulement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin en soi. » Cette idée de la personne comme fin en soi est tout à fait décisive : elle équilibre le formalisme du premier impératif. C'est ici qu'on demandera sans doute ce que le respect ajoute à la sollicitude et, en général, la morale à l'éthique. Ma réponse est brève : c'est à cause de la violence qu'il faut passer de l'éthique à la morale. Lorsque Kant dit qu'on ne doit pas traiter la personne comme un moyen mais comme une fin en soi, il présuppose que le rapport spontané d'homme à homme, c'est précisément l'exploitation. Celle-ci est inscrite dans la structure même de l'interaction humaine. On se représente trop facilement l'interaction comme un affrontement ou comme une coopération entre des agents de force égale. Ce qu'il faut d'abord prendre en compte, c'est une situation où l'un exerce un pouvoir sur l’autre, et où par conséquent à l'agent correspond un patient qui est potentiellement la victime de l'action du premier. Sur cette dissymétrie de base se greffent toutes les dérives maléfiques de l'interaction, résultant du pouvoir exercé par une volonté sur une autre. Cela va depuis l'influence jusqu'au meurtre et à la torture, en passant par la violence physique, le vol et le viol, la contrainte psychique, la tromperie, la ruse, etc. Face à ces multiples figures du mal, la morale s'exprime par des interdictions : « Tu ne tueras pas ». « Tu ne mentiras pas », etc. La morale, en ce sens, est la figure que revêt la sollicitude face à la violence et à la menace de la violence. A toutes les figures du mal de la violence répond l'interdiction morale. Là réside sans doute la raison ultime pour laquelle la forme négative de l'interdiction est inexpugnable. C'est ce que Kant a parfaitement aperçu. A cet égard, la seconde formule de l'impératif catégorique, citée plus haut, exprime la formalisation d'une antique règle, appelée Règle d'Or, qui dit : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te soit fait. » Kant formalise cette règle en introduisant l'idée d'humanité - l'humanité dans ma personne et dans la personne d'autrui -, idée qui est la forme concrète et, si l'on peut dire, historique de l'autonomie.

Il me reste à dire quelques mots de la transformation de l'idée de justice lorsqu'elle passe du plan éthique au plan moral. On a vu que cette transition était préparée par le quasi-formalisme de la vertu de justice chez Aristote. La formalisation de l'idée de justice est complète chez un auteur comme J. Rawls dans Théorie de la justice, à la faveur d'une conjonction entre le point de vue déontologique d'origine kantienne et la tradition contractualiste qui offre pour la justification des principes de la justice le cadre d'une fiction - la fiction d'un contrat social hypothétique, anhistorique, issu d'une délibération rationnelle menée dans ce cadre imaginaire. Rawls a donné le nom de fairness à la condition d'égalité dans laquelle sont supposés se trouver les partenaires d'une situation originelle délibérant sous le voile d'ignorance quant à leur sort réel dans une société réelle.

Ce n'est pas le lieu de discuter ici des conditions satisfaisant à la fairness dans la situation originelle (à savoir ce qu'il faut ignorer de sa propre situation et ce qu'il faut savoir sur la société en général et sur les termes du choix). Le point sur lequel je me bornerai à insister, c'est l'orientation antitéléologique de la démonstration des principes de justice, étant entendu que la théorie n'est dirigée que contre une version téléologique particulière de la téléologie, à savoir celle de l'utilitarisme, qui a prédominé pendant deux siècles dans le monde de langue anglaise avec John Stuart Mill et Sidgwick. L'utilitarisme est en effet une doctrine téléologique dans la mesure où la justice est définie par la maximisation du bien pour le plus grand nombre. Dans la conception déontologique de Rawls, rien n'est présupposé, du moins au niveau de l'argument concernant le bien.

C'est la fonction du contrat de dériver les contenus des principes de justice d'une procédure équitable (fair) sans aucun engagement à l'égard de quelque critère que ce soit du bien. Donner une solution procédurale à la question du juste, tel est le but déclaré de la théorie de la justice.

Le premier principe de justice ne fait pas problème pour nous : « Chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de libertés de base, égal pour tous, qui soit compatible avec le même pour les autres » ; ce premier principe exprime l'égalité des citoyens devant la loi sous la forme d'un partage égal des sphères de liberté. On retrouve l'égalité arithmétique d'Aristote, mais formalisée. C'est le second principe qui fait problème : « Les inégalités sociales et économiques doivent être organisées de façon à ce que, à la fois : a) l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient à l'avantage de chacun ; b) elles soient attachées à des positions et à des fonctions ouvertes à tous. »

Nous reconnaissons là le principe aristotélicien de la justice proportionnelle au mérite, mais formalisée par exclusion de toute référence à la valeur des contributions individuelles. Ne vaut que le raisonnement tenu dans la situation originelle sous le voile d'ignorance, tendant à prouver qu'on peut concevoir un partage inégal qui soit à l'avantage de chacun. Cet argument correspond au raisonnement du maximin emprunté à la théorie de la décision dans un contexte d'incertitude. Il est désigné de ce terme pour la raison que les partenaires sont censés choisir l'arrangement qui maximise la part minimale. Autrement dit, est le plus juste le partage inégal tel que l'augmentation de l'avantage des plus favorisés est compensée par la diminution du désavantage des plus défavorisés.

Mon problème n'est pas celui de la valeur probante de l'argument considéré en tant que tel, mais de savoir si ce n'est pas à un sens éthique préalable de la justice que d'une certaine façon la théorie déontologique de la justice fait appel. Sans aucunement mettre en question l'indépendance de son argument, Rawls accorde volontiers que celui-ci rencontre nos « convictions bien pesées » (our considered convictions) et qu'il s'établit entre la preuve formelle et ces convictions bien pesées un « équilibre réfléchi » (reflective equilibrium). Ces convictions doivent être bien pesées, car, si dans certains cas flagrants d'injustice (intolérance religieuse, discrimination raciale) le jugement moral ordinaire paraît sûr, nous avons bien moins d'assurance quand il s'agit de répartir la richesse et l'autorité. Les arguments théoriques jouent alors par rapport à ces doutes le même rôle de mise à l'épreuve que celui que Kant assigne à la règle d'universalisation des maximes. Tout l'appareil de la preuve apparaît comme une rationalisation de ces convictions, par le biais d'un processus complexe d'ajustement mutuel entre les convictions et la théorie.

Or, sur quoi portent ces convictions ? A mon sens, ce sont celles-là mêmes que nous trouvons exprimées par l'antique règle d’Or : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te soit fait. » En effet, en adoptant le point de vue du plus défavorisé, Rawls raisonne en moraliste et prend en compte l'injustice foncière de la distribution des avantages et des désavantages dans toute société connue. C'est pourquoi, derrière son formalisme, pointe son sens de l'équité, fondé dans l'impératif kantien qui interdit de traiter la personne comme un moyen et exige de la traiter comme une fin en soi. Et, derrière cet impératif, je perçois l'élan de la sollicitude dont j'ai montré plus haut qu'il fait transition entre l'estime de soi et le sens éthique de la justice. Paul Ricoeur

10:13 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

03/01/2012

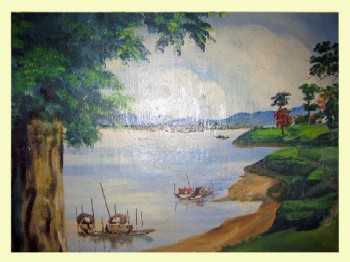

Petit rubis au bord du Mekong

Petit soleil à la couleur ambrée qui domine ces palmiers d’un vert évident.

Petit soleil à la couleur ambrée qui domine ces palmiers d’un vert évident.

La vue sur le Mékong est dégagée, fleuve qui vient rencontrer la terrasse de nos ébats. Je suis resté sur toi longtemps, longtemps…

Je n’arrivais pas à y croire.

De ta bouche violette, tu souriais en me regardant puis en tournant la tête vers cette eau bien pacifique. Elle n’allait effectivement contrarier nos instants brûlants. Comment étais-je parvenu à être vainqueur de ton insouciance ? Cette insouciance qui fait ton âge, qui ne donnerait aucun crédit à mon ressenti ou, dans le cas contraire, se métamorphoserait en peur injuste.

J’étais fasciné par la beauté de tes cheveux très bruns que j’aimais prendre dans mes mains pour les reposer sur ta poitrine et poursuivre mon chemin sur tes seins. Je recouvrais tes petites épaules, comme pour être certain que tu étais bel et bien pour moi maintenant.

Ce n’était qu’un rêve, Petit rubis. Mes séductions ne sont que rêveries.

Un continent de contraintes d’existence nous a d’office partagé.

Peut-être mes rêves sont plus intenses en sachant ce juste désespoir.

Louison-Antoine

17:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

02/01/2012

Liberté, par Paul Eluard, en musique

17:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

30/12/2011

Ethique et morale. Partie 1 sur 3

Faut-il distinguer entre morale et éthique ? A vrai dire, rien dans l'étymologie ou dans l'histoire de l'emploi des mots ne l'impose : l'un vient du grec, l'autre du latin, et les deux renvoient à l'idée de moeurs (ethos, mores) ; on peut toutefois discerner une nuance, selon que l'on met l'accent sur ce qui est estimé bon ou sur ce qui s'impose comme obligatoire. C'est par convention que je réserverai le terme d' « éthique » pour la visée d'une vie accomplie sous le signe des actions estimées bonnes, et celui de « morale » pour le côté obligatoire, marqué par des normes, des obligations, des interdictions caractérisées à la fois par une exigence d'universalité et par un effet de contrainte. On reconnaîtra aisément dans la distinction entre visée de la vie bonne et obéissance aux normes l'opposition entre deux héritages : l'héritage aristotélicien, où l'éthique est caractérisée par sa perspective téléologique (de telos, signifiant « fin ») ; et un héritage kantien, où la morale est définie par le caractère d'obligation de la norme, donc par un point de vue déontologique (déontologique signifiant précisément « devoir »). Je me propose, sans souci d'orthodoxie aristotélicienne ou kantienne, de défendre :

1) la primauté de l'éthique sur la morale ;

2) la nécessité néanmoins pour la visée éthique de passer par le crible de la norme ;

3) la légitimité d'un recours de la norme à la visée, lorsque la norme conduit à des conflits pour lesquels il n'est pas d'autre issue qu'une sagesse pratique qui renvoie à ce qui, dans la visée éthique, est le plus attentif à la singularité des situations. Commençons donc par la visée éthique.

1) La visée éthique

Je définirai la visée éthique par les trois termes suivants : visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Les trois composantes de la définition sont également importantes.

Parlant d'abord de la vie bonne, j'aimerais souligner le mode grammatical de cette expression typiquement aristotélicienne. C'est encore celui de l'optatif et non déjà celui de l’impératif. C'est, au sens le plus fort du mot, un souhait : « Puissé-je, puisses-tu, puissions-nous vivre bien ! », et nous anticipons le remplissement de ce souhait dans une exclamation du type : « Heureux celui qui... ! » Si le mot « souhait » paraît trop faible, parlons - sans allégeance particulière à Heidegger- de « souci » : souci de soi, souci de l'autre, souci de l'institution.

Mais le souci de soi est-il un bon point de départ ? Ne vaudrait-il pas mieux partir du souci de l'autre ? Si j'insiste néanmoins sur cette première composante, c'est précisément pour souligner que le terme « soi », que j'aimerais associer à celui d' « estime » au plan éthique fondamental, réservant celui de « respect » pour le niveau moral, déontologique, de notre investigation, ne se confond aucunement avec le moi, donc avec une position égologique que la rencontre d'autrui viendrait nécessairement subvertir. Ce qui est fondamentalement estimable en soi-même, ce sont deux choses : d'abord la capacité de choisir pour des raisons, de préférer ceci à cela, bref, la capacité d’agir intentionnellement ; c'est ensuite la capacité d'introduire des changements dans le cours des choses, de commencer quelque chose dans le monde, bref, la capacité d'initiative. En ce sens, l'estime de soi est le moment réflexif de la praxis : c'est en appréciant nos actions que nous nous apprécions nous-mêmes comme en étant l'auteur, et donc comme étant autre chose que de simples forces de la nature ou de simples instruments. Il faudrait développer toute une théorie de l'action pour montrer comment l'estime de soi accompagne la hiérarchisation de nos actions.

Passons au deuxième moment : vivre bien avec et pour les autres. Comment la seconde composante de la visée éthique, que je désigne du beau nom de « sollicitude », enchaîne-t-elle avec la première ? L'estime de soi, par quoi nous avons commencé, ne porte-t-elle pas en elle, en raison de son caractère réflexif, la menace d'un repli sur le moi, d'une fermeture, au rebours de l'ouverture sur l'horizon de la vie bonne ? En dépit de ce péril certain, ma thèse est que la sollicitude ne s'ajoute pas du dehors à l'estime de soi, mais qu'elle en déplie la dimension dialogale implicite. Estime de soi et sollicitude ne peuvent se vivre et se penser l'une sans l'autre. Dire soi n'est pas dire moi. Soi implique l'autre que soi, afin que l'on puisse dire de quelqu'un qu'il s’estime soi-même comme un autre. A vrai dire, c'est par abstraction seulement qu'on a pu parler de l'estime de soi sans la mettre en couple avec une demande de réciprocité, selon un schéma d'estime croisée, que résume l'exclamation toi aussi : toi aussi tu es un être d'initiative et de choix, capable d'agir selon des raisons, de hiérarchiser tes buts ; et, en estimant bons les objets de ta poursuite, tu es capable de t'estimer toi-même. Autrui est ainsi celui qui peut dire je comme moi et, comme moi, se tenir pour un agent, auteur et responsable de ses actes. Sinon, aucune règle de réciprocité ne serait possible. Le miracle de la réciprocité, c'est que les personnes sont reconnues comme insubstituables l'une à l'autre dans l'échange même. Cette réciprocité des insubstituables est le secret de la sollicitude. La réciprocité n'est en apparence complète que dans l'amitié, où l'un estime l'autre autant que soi. Mais la réciprocité n'exclut pas une certaine inégalité, comme dans la soumission du disciple au maître ; l'inégalité toutefois est corrigée par la reconnaissance de la supériorité du maître, reconnaissance qui rétablit la réciprocité. Inversement, l'inégalité peut provenir de la faiblesse de l'autre, de sa souffrance. C'est alors la tâche de la compassion de rétablir la réciprocité, dans la mesure où, dans la compassion, celui qui paraît être seul à donner reçoit plus qu'il ne donne par la voie de la gratitude et de la reconnaissance. La sollicitude rétablit l'égalité là où elle n'est pas donnée, comme dans l'amitié entre égaux.

Vivre bien, avec et pour l'autre, dans des institutions justes. Que la visée du vivre-bien enveloppe de quelque manière le sens de la justice, cela est impliqué par la notion même de l'autre. L'autre est aussi l'autre que le tu. Corrélativement, la justice s'étend plus loin que le face-à-face. Deux assertions sont ici en jeu : selon la première, le vivre-bien ne se limite pas aux relations interpersonnelles, mais s'étend à la vie dans des institutions ; selon la seconde, la justice présente des traits éthiques qui ne sont pas contenus dans la sollicitude, à savoir pour l'essentiel une exigence d'égalité d'une autre sorte que celle de l'amitié.

Concernant le premier point, il faut entendre par « institution » à ce premier niveau d'investigation toutes les structures du vivre-ensemble d'une communauté historique, irréductibles aux relations interpersonnelles et pourtant reliées à elles en un sens remarquable que la notion de distribution - qu'on retrouve dans l'expression de « justice distributive » - permet d'éclairer.

On peut en effet comprendre une institution comme un système de partage, de répartition, portant sur des droits et des devoirs, des revenus et des patrimoines, des responsabilités et des pouvoirs ; bref, des avantages et des charges. C'est ce caractère distributif - au sens large du mot - qui pose un problème de justice. Une institution a en effet une amplitude plus vaste que le face-à-face de l'amitié ou de l'amour : dans l'institution, et à travers les processus de distribution, la visée éthique s'étend à tous ceux que le face-à-face laisse en dehors au titre de tiers. Ainsi se forme la catégorie du chacun, qui n'est pas du tout le on, mais le partenaire d'un système de distribution. La justice consiste précisément à attribuer à chacun sa part. Le chacun est le destinataire d'un partage juste.

On pourra s'étonner que nous parlions de la justice au plan éthique, où nous nous tenons encore, et pas exclusivement au plan moral, voire légal, que nous aborderons tout à l'heure. Une raison légitime cette inscription du juste dans la visée de la vie bonne et en rapport avec l'amitié pour autrui. D'abord l'origine quasi immémoriale de l’idée de justice, son émergence hors du moule mythique dans la tragédie grecque, la perpétuation de ses connotations religieuses jusque dans les sociétés sécularisées attestent que le sens de la justice ne s'épuise pas dans la construction des systèmes juridiques qu'il suscite. Ensuite, le sens de la justice est solidaire de celui de l'injuste, qui bien souvent le précède. C'est bien sur le mode de la plainte que nous pénétrons dans le champ de l'injuste et du juste : « C'est injuste ! » - telle est la première exclamation. On n'est pas étonné dès lors de trouver un traité de la justice dans les Ethiques d'Aristote, lequel suit en cela la trace de Platon. Son problème est de former l'idée d'une égalité proportionnelle qui maintienne les inévitables inégalités de la société dans le cadre de l'éthique : « à chacun en proportion de sa contribution, de son mérite », telle est la formule de la justice distributive, définie comme égalité proportionnelle. Il est certes inévitable que l'idée de justice s'engage dans les voies du formalisme par quoi nous caractériserons dans un moment la morale. Mais il était bon de s'arrêter à ce stade initial où la justice est encore une vertu sur la voie de la vie bonne et où le sens de l'injuste précède par sa lucidité les arguments des juristes et des politiques. Paul Ricoeur

12:56 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

29/12/2011

Remettons le Petit prince à sa place

19:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

27/12/2011

Des nouvelles d'entre-deux-fêtes

Je souhaitais vous écrire entre ces deux fêtes de fin d’année.

Je souhaitais vous écrire entre ces deux fêtes de fin d’année.

Je suis content car me voilà bien rétabli de ma fracture au genou.

Pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que j’ai, de naissance, une maladie des articulations. La fracture n’avait aucun rapport avec elle mais moi et les médecins craignaient, à cause d’elle, des complications. Elles ont été évitées.

Je reviens au sujet de ce blog qui est mon amour de l’écriture et de la philosophie. En raison de ma convalescence, j’ai beaucoup écrit. J’ai poursuivi mon essai sur L’anarque, qui dépasse à présent les cent vingt pages. Je pense que j’y ai développé des sujets que je n’aurais point développés si je n’avais pas été contraint de rester chez moi.

Ces dix derniers jours, j’ai abordé les thèmes de l’histoire et de l’historien, la figure du rebelle à différencier de celle de l’anarchiste et de l’anarque. Je souligne aussi mes différences de point de vue avec Ernst Jünger qui dressa une figure du rebelle dès 1929 donc bien avant celle de « son » anarque.

J’aborde le cas du solipsiste à travers l’idée que peut avoir l’anarque de la réalité universelle.

Approfondissant également mon idée de perfectibilité, je l’ai comparée à celle de Jean-Jacques Rousseau que j’évoque également dans mon essai.

Si je continue certains paragraphes, veux construire de nouvelles parties dont une sur la propriété, je développe surtout de nouveaux paragraphes à l’intérieur de parties existantes comme on allume un feu au milieu d’une forêt.

Bien sûr, j’espérais un rétablissement physique le plus rapide. Or, l’anarque voulant son bonheur dans l’immédiat, j’ai su profiter de ma convalescence pour entre autres écrire. J’ai voulu ne pas rendre cette période triste ou trop difficile. Le bonheur à tout prix... En espérant que vous ayez passé de bonnes fêtes de Noël, il en reste une néanmoins : celle du jour de l'an !

J'espère que vous parvenez au bonheur malgré tout et contre tous les marasmes ambiants.

Je puis vous dire à présent : à l’année prochaine. Et merci de votre fidélité. Louison-Antoine

12:42 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

24/12/2011

Têtes à claques : Le père Noël

13:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

23/12/2011

Il existe deux mondes selon Ernst Jünger

"Le monde, maison ceinte d’échafaudages, est notre représentation, le monde, jardin rempli de fleurs, notre rêve." Ernst Jünger - Eumeswill

19:57 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

22/12/2011

Jalouser

L'unique chose positive à jalouser est sa liberté.

L'unique chose positive à jalouser est sa liberté.

Louison-Antoine

11:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

20/12/2011

Schopenhauer et la tyrannie du vouloir

13:12 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

18/12/2011

L'aveugle et l'argent

Ne jouez pas à cash-cash avec un aveugle.

En effet, l'argent n'ayant pas d'odeur...

Louison-Antoine

23:40 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

16/12/2011

Le coeur aventureux

« chacun, dans la mesure où il a résolument détruit la société en lui-même, peut aussitôt passer à l’étape suivante et étendre cette destruction aux possessions extérieures de la société, à supposer qu’il ne dédaigne pas de continuer à s’occuper d’elle sous cette forme, parce qu’il préfère, soit en homme d’action dans les lointaines contrées des origines, soit en penseur et en rêveur dans une chambre hermétiquement close de la grande ville, conférer à sa volonté le rang d’instance absolue » Extrait du livre Le coeur aventureux, de Ernst Jünger

« chacun, dans la mesure où il a résolument détruit la société en lui-même, peut aussitôt passer à l’étape suivante et étendre cette destruction aux possessions extérieures de la société, à supposer qu’il ne dédaigne pas de continuer à s’occuper d’elle sous cette forme, parce qu’il préfère, soit en homme d’action dans les lointaines contrées des origines, soit en penseur et en rêveur dans une chambre hermétiquement close de la grande ville, conférer à sa volonté le rang d’instance absolue » Extrait du livre Le coeur aventureux, de Ernst Jünger

16:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

14/12/2011

Formé sur le tas (rediffusion)

On peut comprendre "un homme formé sur le tas" comme un homme qui connait ses prémices sexuels avec une femme bien en chaire...

Louison-Antoine

15:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

10/12/2011

Communiste moi ?

A ceux qui croient peut-être le contraire, je ne suis pas communiste.

Je suis trop anticapitaliste pour ça.

Louison-Antoine

20:41 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |